Die Zusammenarbeit mit Freelancern bietet Unternehmen maximale Flexibilität – doch ohne rechtssichere Freelancer-Verträge drohen erhebliche Risiken. Laut einer aktuellen Studie vermissen 79 % der Freelancer klare gesetzliche Rahmenbedingungen, insbesondere bei Themen Scheinselbstständigkeit, Honorakonflikte oder fehende Nutzungsrechte. Dies unterstreicht den Handlungsbedarf für Auftraggeber: Ein sauber gestalteter Vertrag schützt beide Seiten, klärt Erwartungen und beugt Streitigkeiten vor.

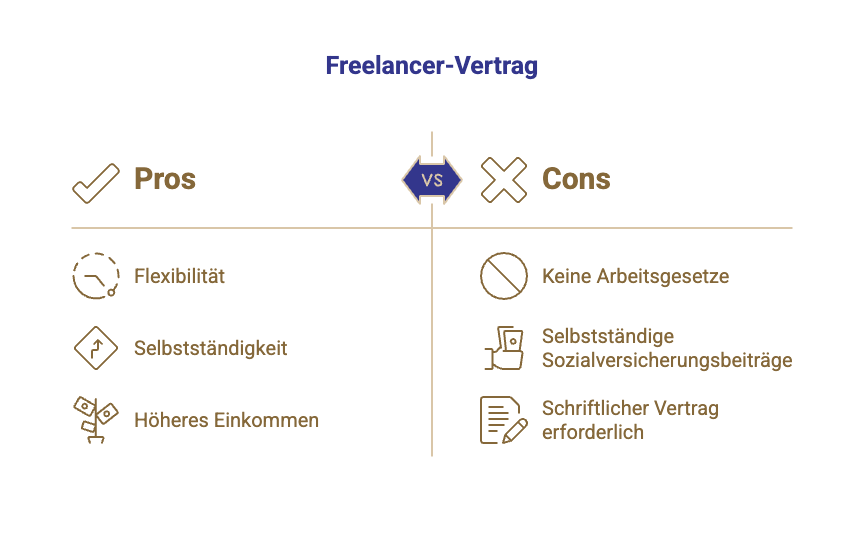

Anders als beim Arbeitsvertrag greifen im Freelancer-Vertrag nicht die arbeitsrechtlichen Standards – kein Kündigungsschutz, kein Urlaubsanspruch. Alle wichtigen Punkte müssen individuell geregelt werden. Dazu zählen Leistungsbeschreibung, Honorar, Laufzeit, Kündigungsfristen, Geheimhaltung und Rechte an Arbeitsergebnissen. Gleichzeitig gilt es, Scheinselbstständigkeit zu vermeiden: Der Vertrag sollte klarstellen, dass der Freelancer weisungsfrei und eigenständig agiert, ohne in die Unternehmensorganisation eingegliedert zu sein.

Dieser Leitfaden liefert fundiertes Wissen, aktuelle Gesetze und Best Practices zur Vertragsgestaltung für Freelancer. So können insbesondere Unternehmen im deutschen Markt ihre Zusammenarbeit mit freien Mitarbeitern rechtssicher und erfolgreich gestalten – und kostspielige Nachzahlungen oder Rechtsstreitigkeiten von vornherein verhindern.

Key Takeaways – Die wichtigsten Erkenntnisse

- Vertragspflicht & Definition: Ein Freelancer-Vertrag ist ein zivilrechtlicher Dienst- oder Werkvertrag zwischen Auftraggeber und freiem Mitarbeiter – kein Arbeitsvertrag. Er regelt die Zusammenarbeit schriftlich und schafft Rechtssicherheit für beide Seiten.

- Essentielle Vertragsinhalte: Klare Regelungen zu Leistungsumfang, Vergütung, Laufzeit, Kündigung, Haftung und Geheimhaltung sind unerlässlich. Fehlen spezielle Absprachen, gelten automatisch die gesetzlichen Bestimmungen (BGB) – oft unpassend für freie Mitarbeit.

- Werkvertrag vs. Dienstvertrag: Je nach Projekt wird entweder ein Werkvertrag (Erfolg geschuldet) oder ein Dienstvertrag (Tätigkeit geschuldet) geschlossen. Die Wahl der Vertragsform bestimmt Haftung und Leistungsumfang.

- Scheinselbstständigkeit vermeiden: Der Vertrag muss die Unabhängigkeit des Freelancers betonen – keine festen Arbeitszeiten, keine vollständige Weisungsbindung, freie Ortswahl. Bei Verstößen drohen Nachzahlungen von bis zu 4 Jahren Sozialbeiträgen.

- Keine Arbeitnehmer-Privilegien: Freelancer haben grundsätzlich keinen Anspruch auf bezahlten Urlaub oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Solche Leistungen sollten nur vereinbart werden, wenn der Freelancer als arbeitnehmerähnliche Person gilt.

- Aktuelle Trends & Rechtsprechung: Neue EU-Vorgaben (Plattformarbeit-Richtlinie 2024) führen ab 2026 eine Vermutung des Angestelltenstatus bei bestimmten Kriterien ein. Unternehmen sollten ihre Freelancer-Verträge regelmäßig juristisch überprüfen lassen.

Grundlagen: Freelancer-Vertrag vs. Arbeitsvertrag

Ein Freelancer-Vertrag – oft auch „Vertrag für freie Mitarbeiter" genannt – ist kein Arbeitsvertrag im arbeitsrechtlichen Sinne. Stattdessen handelt es sich um einen zivilrechtlichen Vertrag, meist ausgestaltet als Dienst- oder Werkvertrag. Freelancer sind nicht wie Angestellte ins Unternehmen eingegliedert, sondern arbeiten selbstständig auftragsbezogen. Dies hat wichtige Konsequenzen:

Arbeitsgesetze wie Kündigungsschutz, Mindesturlaub nach BUrlG oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall finden keine Anwendung. Der freie Mitarbeiter trägt seine Sozialversicherungsbeiträge in der Regel selbst und stellt dem Auftraggeber Rechnungen für erbrachte Leistungen.

Da der Begriff „Freelancer" im deutschen Gesetz nicht eindeutig definiert ist, muss man je nach Einzelfall bestimmen, welche Vorschriften greifen. Oft wird von freien Mitarbeitenden gesprochen, wenn jemand projektbasiert für ein Unternehmen tätig ist, aber nicht weisungsgebunden wie ein Arbeitnehmer arbeitet.

Beispiel: Ein Softwareentwickler wird als externer Dienstleister für ein Projekt beauftragt – er ist kein Angestellter, sondern liefert entweder eine Dienstleistung auf Zeit oder ein Werk ab.

Ein mündlicher Auftrag ist zwar formgültig, lässt sich vor Gericht aber kaum beweisen. Wichtig ist die Schriftform: Anders als Arbeitsverträge (für die es teils Nachweisgesetze gibt) besteht zwar keine gesetzliche Schriftformerfordernis für Freelancer-Verträge, doch ist ein schriftlicher Vertrag dringend zu empfehlen. Nur so lassen sich Rechte und Pflichten klar nachweisen.

Unterschiede zwischen Arbeitsvertrag und Freelancer-Vertrag

Vertragsarten: Werkvertrag vs Dienstvertrag

Ein zentrales Merkmal bei der Vertragsgestaltung mit Freelancern ist die Wahl zwischen Werkvertrag und Dienstvertrag. Beide Varianten sind im BGB geregelt und unterscheiden sich wesentlich:

Werkvertrag (§§ 631 BGB ff.)

Hier schuldet der Freelancer einen konkreten Erfolg bzw. ein fertiges Werk.

Beispiel: Erstellung einer Website oder eines Gutachtens mit definierten Anforderungen. Der Auftragnehmer haftet für den Erfolg, d.h. er muss das vereinbarte Werk mangelfrei abliefern. Wie er dieses Ziel erreicht (Einsatz eigener Mitarbeiter, Methoden etc.), bleibt ihm überlassen.

Wichtig: Nach Werkvertragsrecht steht dem Auftraggeber ein Abnahme- und ggf. Nachbesserungsrecht zu.

Dienstvertrag (§§ 611 BGB ff.)

Hier wird eine Tätigkeit oder Dienstleistung als solche geschuldet, nicht ein bestimmter Erfolg.

Beispiel: Beratungsleistungen oder regelmäßige Wartungstätigkeiten. Der Freelancer schuldet kein garantiertes Ergebnis, sondern muss seine Tätigkeit fachgerecht erbringen. Die Vergütung erfolgt oft zeitbasiert (Stunden- oder Tagessatz). Eine Haftung für ein konkretes Endergebnis besteht nicht, allerdings muss der Dienstleister sorgfältig arbeiten.

Praxis-Tipp

Definieren Sie im Vertrag klar, welche Art von Leistung vereinbart ist. Unklare Zuordnung kann zu Streit führen, ob z.B. ein mangelhaftes Ergebnis nachgebessert werden muss oder nicht. Orientieren Sie sich an der Aufgabenstellung – für ein abgrenzbares Projekt mit Output eignet sich oft der Werkvertrag, für kontinuierliche Mitarbeit eher ein Dienstvertrag.

Wesentliche Vertragsbestandteile und unverzichtbare Vertragsklauseln

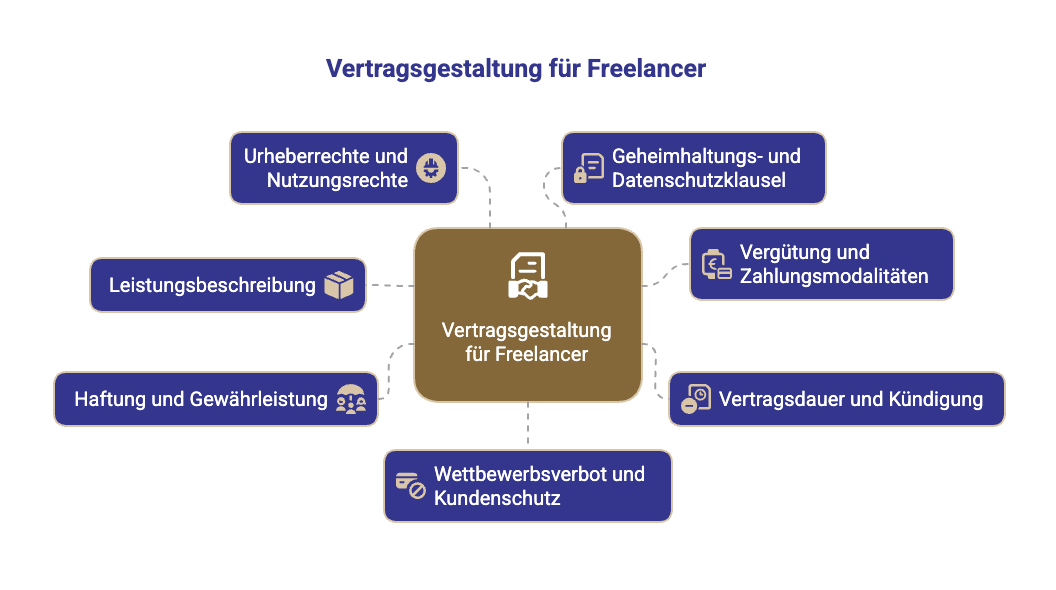

Ein rechtssicherer Freiberufler Vertrag sollte alle relevanten Aspekte der Zusammenarbeit abdecken. Folgende Vertragsbestandteile sind besonders wichtig:

1. Leistungsbeschreibung (Tätigkeitsumfang)

Definieren Sie präzise, welche Leistungen der Freelancer erbringen soll. Eine detaillierte Projekt- oder Aufgabenbeschreibung verhindert Missverständnisse. Grobe Formulierungen („Unterstützung im Marketing") sollten vermieden werden; stattdessen konkrete Aufgaben, Meilensteine und Ergebnisse festhalten.

2. Vergütung und Zahlungsmodalitäten

Regeln Sie klar die Höhe des Honorars und die Art der Vergütung. Möglich sind:

- Pauschalhonorare (Festpreis für das gesamte Projekt)

- Stundensatz oder Tagessatz

- Leistungsabhängige Vergütungen, Spesen‑Regel

Wichtig: Geben Sie an, ob Beträge zzgl. Umsatzsteuer gelten. Vereinbaren Sie ein Zahlungsziel (z.B. 14 Tage nach Rechnung) und ob Teilzahlungen bei Projektfortschritt vorgesehen sind.

3. Vertragsdauer, Laufzeit und Kündigung

Bestimmen Sie Beginn und Ende der Zusammenarbeit. Ist das Projekt befristet oder auf unbestimmte Zeit angelegt? Für unbefristete Dienstverträge sieht das Gesetz vor, dass sie jederzeit ordentlich kündbar sind (mit Frist gem. §621 BGB).

Werkverträge kann der Auftraggeber gem. §648 BGB jederzeit kündigen, allerdings mit Verpflichtung zur Vergütungszahlung für bereits geleistete Arbeit.

Empfehlung: Vereinbaren Sie vertragliche Kündigungsfristen (z.B. „Nach Ablauf der ersten 3 Monate beidseitige Kündigung mit 2 Wochen Frist zum Monatsende").

4. Haftung und Gewährleistung

Legen Sie fest, wie Risikoverteilung und Haftung aussehen. Beim Werkvertrag sollte geregelt sein:

- Bis wann Mängel gerügt werden können

- Ob der Freelancer zunächst nachbessern darf

- Haftungsgrenzen (z.B. Haftungshöchstbetrag)

Bei Beratungs-/Dienstleistungen können Sie Haftungsgrenzen definieren. Klären Sie auch, ob der Freelancer eine Berufshaftpflichtversicherung vorweisen muss.

5. Urheberrechte und Nutzungsrechte

Gerade bei kreativen oder technischen Ergebnissen ist das Thema Urheberrecht essenziell. Der Freelancer als Urheber behält ohne anderslautende Vereinbarung alle Nutzungsrechte an seinem Werk (§ 31 UrhG). Vereinbaren Sie daher ein umfassendes, übertragbares Nutzungsrecht an allen Arbeitsergebnissen.

Im IT-Bereich gilt: §69b UrhG (Arbeitnehmererfindungen) greift nicht bei freien Mitarbeitern, daher müssen Eigentums- und Lizenzrechte im Vertrag explizit übertragen werden.

6. Geheimhaltungs- und Datenschutzklausel

Freelancer erhalten häufig Zugang zu vertraulichen Informationen. In den Vertrag gehört daher fast immer eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA). Darin festhalten:

- Welche Informationen als vertraulich gelten

- Wie lange die Verschwiegenheitspflicht gilt

- Vertragsstrafen bei Verstoß (falls gewünscht)

Ebenso sollte der Vertrag die Einhaltung der DSGVO sicherstellen, falls der Freelancer personenbezogene Daten verarbeitet. Hier ist zu überprüfen, ob eine gesonderte Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung (AVV) erforderlich ist und der Freelancer muss nachweisen, dass er bestimmte technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs) einhält.

7. Wettbewerbsverbot und Kundenschutz (optional)

Wettbewerbsverbote sind bei freien Verträgen heikel: Sie sind rechtlich nur wirksam, wenn sie angemessen begrenzt sind (räumlich, zeitlich, inhaltlich). Ein zu weit gefasstes Verbot wäre unwirksam.

Grundsätzlich darf und sollte ein echter Selbstständiger für mehrere Kunden arbeiten – ein generelles Verbot würde auf eine abhängige Beschäftigung hindeuten.

Checkliste: Die wichtigsten Vertragsbestandteile

- [ ] Identität der Vertragsparteien, Rechtswahl und Gerichtsstand

- [ ] Genaue Leistungsbeschreibung

- [ ] Vergütung/Honorar und Zahlungsweise

- [ ] Vertragsdauer und Kündigungsregeln

- [ ] Haftung und Gewährleistung

- [ ] Geheimhaltungsvereinbarung

- [ ] Nutzungsrechte an Arbeitsergebnissen

- [ ] Besonderheiten (Wettbewerbsverbote, Spesenregelung)

Scheinselbstständigkeit erkennen und vermeiden

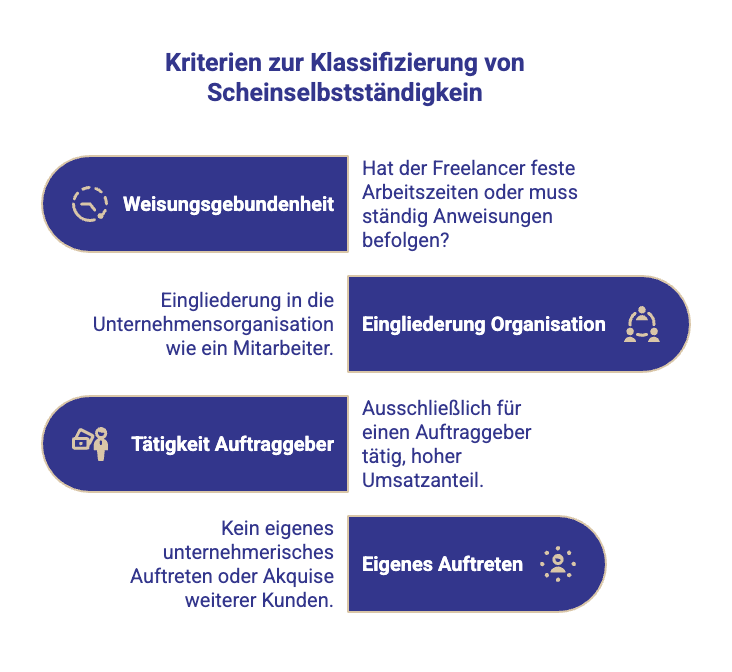

Scheinselbstständigkeit ist eines der größten Risiken bei der Beschäftigung von Freelancern. Darunter versteht man, dass jemand formal als Selbstständiger auftritt, tatsächlich aber wie ein Arbeitnehmer in den Betrieb eingegliedert ist.

Die Folgen können gravierend sein:

- Nachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen für bis zu 4 Jahre (inkl. Säumniszuschlägen)

- Bei vorsätzlicher Verschleierung sogar bis zu 30 Jahre rückwirkend

- Bußgelder und ggf. strafrechtliche Relevanz

- Arbeitsrechtliche Ansprüche (Nachzahlung von Urlaub, Lohnfortzahlung)

Wann wird aus dem freien Mitarbeiter ein Arbeitnehmer?

Die Deutsche Rentenversicherung prüft Weisungsgebundenheit, Eingliederung und wirtschaftliche Abhängigkeit. Mehr als 80 % Umsatz bei einem Auftraggeber oder feste Arbeitszeiten gelten als rote Linie.

Kriterien für Scheinselbstständigkeit

Ob Scheinselbstständigkeit vorliegt, beurteilt sich in einer Gesamtschau. Wichtige Kriterien sind:

- Weisungsgebundenheit: Hat der Freelancer feste Arbeitszeiten oder muss ständig Anweisungen befolgen?

- Eingliederung in die Organisation: Nutzung der Firmen-E-Mail, Teilnahme an Teammeetings wie ein Mitarbeiter

- Ausschließliche Tätigkeit für einen Auftraggeber: Insbesondere wenn > 5/6 des Umsatzes aus einer Quelle stammen

- Kein eigenes unternehmerisches Auftreten: Keine eigenen Geschäftsräume, keine Akquise weiterer Kunden

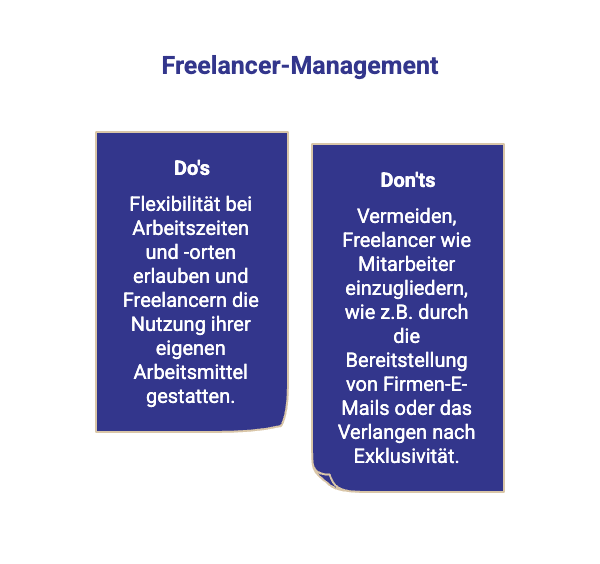

Vertragliche Prävention

Ein Freelancer-Vertrag sollte eindeutig zeigen, dass es sich um eine freie Mitarbeit handelt:

Do's:

- Keine festen Arbeitszeiten oder -orte vorschreiben

- Kein umfassendes Weisungsrecht

- Parallelaufträge erlauben

- Eigene Arbeitsmittel nutzen lassen

Don'ts:

- Freelancer wie Mitarbeiter eingliedern

- Firmen-E-Mail oder Visitenkarte ausstellen

- Exklusivität verlangen

- In Organigramm aufnehmen

Tipp: Statusfeststellungsverfahren

Zusätzlich kann der Auftraggeber präventiv das Statusfeststellungsverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung nutzen (§ 7a SGB IV). Seit 2022 ermöglicht ein novelliertes Verfahren sogar eine Prognoseentscheidung vor Projektbeginn.

Aktuelle Rechtsprechung & internationale Trends

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Freelancer befinden sich im Wandel – nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. International ist erkennbar, dass Gesetzgeber verstärkt versuchen, Scheinverträge einzudämmen und Sozialstandards zu schützen.

BAG‑Urteil 2020 zu Crowdworking

Das Bundesarbeitsgericht (Az. 9 AZR 102/20) stufte einen Crowdworker als Arbeitnehmer ein, weil er algorithmisch zugewiesene Kleinstaufträge abarbeitete und kaum eigene Unternehmerentscheidungen treffen konnte. Für klassische Freelancer ist das Signal: Je stärker die Plattform oder der Auftraggeber kontrolliert, desto eher droht Arbeitnehmerstatus.

EU-Plattformarbeits-Richtlinie 2024/2831

Zum 1. Dezember 2024 ist in der EU eine Richtlinie in Kraft getreten, die die Arbeitsbedingungen von Plattformbeschäftigten verbessern soll. Kernpunkt: Es wird eine widerlegbare Vermutung eines Arbeitsverhältnisses eingeführt, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind (z.B. Kontrolle durch die Plattform, Weisungsbefugnisse).

Die EU-Länder haben bis Dezember 2026 Zeit, diese Vorgaben umzusetzen. Obwohl diese Richtlinie primär Gig-Worker betrifft, signalisiert sie einen allgemeinen Trend: Scheinselbstständigkeit soll EU-weit erschwert werden.

Unternehmen sollten ihre Vertragsmodelle daher schon jetzt anpassen – etwa durch klar dokumentierte Selbstständigkeit und Vielfalt der Kunden des Freelancers.

Beispiel Großbritannien – IR35

In UK wurden 2021 die sog. IR35-Regeln verschärft, um "disguised employment" (verdeckte Angestelltenverhältnisse) steuerlich zu ahnden. Mittelgroße und große Unternehmen müssen dort nun für jeden Auftragnehmer prüfen, ob dieser eigentlich wie ein Mitarbeiter arbeitet – falls ja, werden Lohnsteuer und Sozialabgaben fällig.

USA – Kalifornien AB5

In Kalifornien trat 2020 der ABC-Test (Gesetz AB5) in Kraft, der ebenfalls sehr strikt vorgibt, wer als selbstständig gilt. Dort wird standardmäßig angenommen, ein Worker ist Angestellter, es sei denn alle drei Testkriterien für Selbstständigkeit sind erfüllt.

Der Trend geht klar in Richtung mehr Schutz für „arbeitnehmerähnliche" Selbstständige. Für Auftraggeber heißt das: Freelancer-Verträge noch sorgfältiger gestalten und regelmäßig juristisch überprüfen. Auf EU-Ebene ist in den nächsten Jahren mit neuen Vorgaben zu rechnen.

Schritt‑für‑Schritt‑Checkliste zur Vertragsgestaltung

Fazit

Freelancer-Verträge rechtssicher gestalten ist heute für Unternehmen unerlässlich, um Flexibilität und Rechtssicherheit in Einklang zu bringen. Ein solcher Vertrag muss sorgfältig alle Punkte regeln – von Leistungsumfang über Vergütung bis hin zu Geheimhaltung und IP-Rechten – und gleichzeitig die Selbstständigkeit des Freelancers klar erkennbar machen.

Die größten Stolperfallen liegen in der falschen Einordnung und Umsetzung: Scheinselbstständigkeit kann teuer werden, lässt sich jedoch durch kluge Vertragsklauseln und gelebte Praxis verhindern. Unternehmen sollten sich an Best Practices und aktuelle Gesetze halten, regelmäßig Updates verfolgen und im Zweifel Expertenrat einholen.

Mit einem fundierten, aktuellen Freelancer-Vertrag sind sowohl Auftraggeber als auch Freelancer auf der sicheren Seite – für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ohne böse Überraschungen.

Benötigen Sie Unterstützung bei der Gestaltung Ihrer Freelancer-Verträge?

Unsere Experten bei ODC Legal beraten Sie gerne zu allen rechtlichen Aspekten der Zusammenarbeit mit freien Mitarbeitern. Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung.

✅ Rechtssichere Freelancer-Verträge – Wir helfen Ihnen persönlich

Unsicher bei der Gestaltung Ihres Freelancer-Vertrags?

Vermeiden Sie Stolperfallen wie Scheinselbstständigkeit, unklare Rechte oder spätere Nachzahlungen.

In einem kostenfreien Erstgespräch klären wir gemeinsam, worauf es in Ihrem Fall ankommt – und wie Sie Ihre Zusammenarbeit rechtssicher gestalten.

FAQ – häufige Fragen zu Freelancer‑Verträgen

Was ist ein Freelance Contract?

Ein Freelancer-Vertrag ist eine schriftliche Vereinbarung zwischen einem selbstständigen freien Mitarbeiter und einem Auftraggeber. Darin werden alle Rechte und Pflichten der Zusammenarbeit festgelegt (Projektumfang, Honorar, Laufzeit etc.). Wichtig: Ein Freelancer-Vertrag ist kein Arbeitsvertrag – der Freelancer bleibt selbstständig und es gelten die Regeln des Dienst- oder Werkvertragsrechts.

Braucht man einen schriftlichen Vertrag mit Freelancern?

Rein rechtlich kann auch ein mündlicher Dienst- oder Werkvertrag gültig sein. In der Praxis ist ein schriftlicher Freelancer-Vertrag jedoch unverzichtbar. Nur ein schriftlicher Vertrag stellt sicher, dass alle Vereinbarungen beweisbar sind und beugt Missverständnissen vor.

Ist ein Freelancer ein Arbeitnehmer?

Nein. Freelancer (freie Mitarbeiter) sind per Definition keine Arbeitnehmer. Sie sind selbstständig tätig und unterliegen nicht den Weisungen und der Eingliederung wie Angestellte. Daher gelten arbeitsrechtliche Schutzvorschriften für Freelancer grundsätzlich nicht.

Wann liegt Scheinselbstständigkeit vor?

Scheinselbstständig ist ein Freelancer, wenn er zwar auf dem Papier selbstständig ist, tatsächlich aber wie ein Arbeitnehmer tätig wird. Merkmale sind z.B.:

- Langfristig fast ausschließlich für einen Auftraggeber tätig

- Feste Arbeitszeiten oder Büropräsenz

- Mehr als ~5/6 des Umsatzes von nur einem Kunden

Haben Freelancer Anspruch auf Urlaub und Lohnfortzahlung?

Nein, grundsätzlich nicht. Freie Mitarbeiter sind keine Arbeitnehmer, daher haben sie keinen gesetzlichen Urlaubsanspruch und auch keinen Anspruch auf bezahlte Krankentage. Sie werden nur für tatsächlich geleistete Arbeit bezahlt.

Wie viele Stunden darf man als Freelancer arbeiten?

Als Freelancer – also als selbstständig oder freiberuflich Tätiger – gibt es in Deutschland keine gesetzliche Begrenzung der Arbeitszeit durch das Arbeitszeitgesetz (ArbZG). Das Gesetz gilt ausdrücklich nur für abhängig Beschäftigte (Arbeitnehmer), nicht aber für Selbstständige oder Freelancer

Vereinbaren Sie jetzt Ihr Erstgespräch

Erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen können und erhalten Sie wertvolle rechtliche Beratung.

.jpg)

.webp)