Eine Abmahnung im Markenrecht trifft Unternehmen oft völlig unvorbereitet: Innerhalb weniger Tage soll eine vermeintliche Markenrechtsverletzung abgestellt, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung unterschrieben und ein vierstelliger Betrag überwiesen werden. Insbesondere Einzelunternehmer, Online-Shops und Start-ups haben ein hohes Risiko, weil sie neue Produktbezeichnungen häufig ohne professionelle Markenrecherche nutzen.

In Deutschland sind markenrechtliche Abmahnungen ein häufiges Instrument, mit dem Markeninhaber ihre Rechte durchsetzen. Bereits kleine Verstöße – etwa die unbeabsichtigte Nutzung eines fremden Markennamens im Online-Shop – können teure Folgen haben. Typischerweise fordert der Markeninhaber den vermeintlichen Verletzer in einem förmlichen Schreiben auf, die Nutzung der Marke sofort zu unterlassen, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung zu unterschreiben und die Abmahnkosten zu tragen.

Eine Abmahnung dient zwar dazu, lange Gerichtsverfahren zu vermeiden, doch für den Empfänger bedeutet sie erheblichen Handlungsdruck: Die gesetzten Fristen sind kurz (oft 8–14 Tage), und bei Ignorieren drohen einstweilige Verfügungen oder Klagen.

Wichtig ist eine sachliche Prüfung: Nicht jede Abmahnung ist berechtigt – der Abmahner muss tatsächlich Markenrechte besitzen und es muss ein geschäftlicher Markenverstoß vorliegen.

Dieser Leitfaden erklärt umfassend, wann und warum Abmahnungen im Markenrecht erfolgen, wie Sie richtig reagieren und welche Schritte zur Verteidigung geboten sind, um Ihr Unternehmen dauerhaft zu vor weiteren Abmahnungen zu schützen.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick

- Definition: Eine markenrechtliche Abmahnung ist die außergerichtliche Aufforderung eines Markeninhabers, eine rechtsverletzende Nutzung sofort zu unterlassen

- Hohes Kostenrisiko: Typische Abmahnkosten liegen – aufgrund von Streitwerten um 50.000 € – bei 1.800 € – 3.000 €; bei bekannten Marken deutlich höher

- Typische Forderungen: In einer Marken-Abmahnung werden meist Unterlassung, strafbewehrte Unterlassungserklärung, Auskunft über Vertriebswege, Beseitigung der markenverletzenden Waren sowie Schadensersatz verlangt.

- Fristen sind kurz: 7–14 Tage gelten als angemessen. Wer nicht fristgerecht reagiert, riskiert einstweilige Verfügungen und hohe Gerichtsgebühren.

- Prüfen und richtig reagieren: Unterschreiben Sie nichts vorschnell. Lassen Sie die Abmahnung umgehend von einem Spezialisten für Markenrecht prüfen. Dieser kann feststellen, ob die Abmahnung berechtigt ist und hilft, eine modifizierte Unterlassungserklärung zu formulieren.

- Missbrauchsvorbehalt: Seit dem Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs (2020) können Abgemahnte bei missbräuchlichen Serienabmahnungen ihre Verteidigungskosten zurückfordern. Dies gilt jedoch nicht schon dann, wenn ein Markeninhaber lediglich mehrere Rechtsverletzer abmahnt.

- Prävention lohnt sich: Frühzeitige Markenrecherche, eigene Markenanmeldungen und Mitarbeiterschulungen senken das Abmahnrisiko erheblich.

Was ist eine Abmahnung im Markenrecht?

.webp)

Nach § 14 MarkenG darf der Inhaber der Marke Dritten die Nutzung eines identischen oder verwechslungsfähigen Zeichens verbieten.

Eine markenrechtliche Abmahnung ist ein förmliches Schreiben des Inhabers einer Marke (oder dessen Anwalt) an einen Dritten, der diese Marke angeblich rechtswidrig nutzt. Darin wird der Empfänger aufgefordert, einen konkreten Markenverstoß sofort einzustellen und zu versichern, dies auch in Zukunft zu unterlassen.

Die Abmahnung im Markenrecht ist daher ein „Warnschuss“, der ein teures Gerichtsverfahren vermeiden soll. Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) betont, dass Abmahnungen „ein schneller, effizienter Weg zur Durchsetzung von Markenrechten sind“. Formell muss das Schreiben den Abmahner, die verletzte Marke, die strittige Nutzung und die Berechnungsgrundlage der Abmahnkosten nennen.

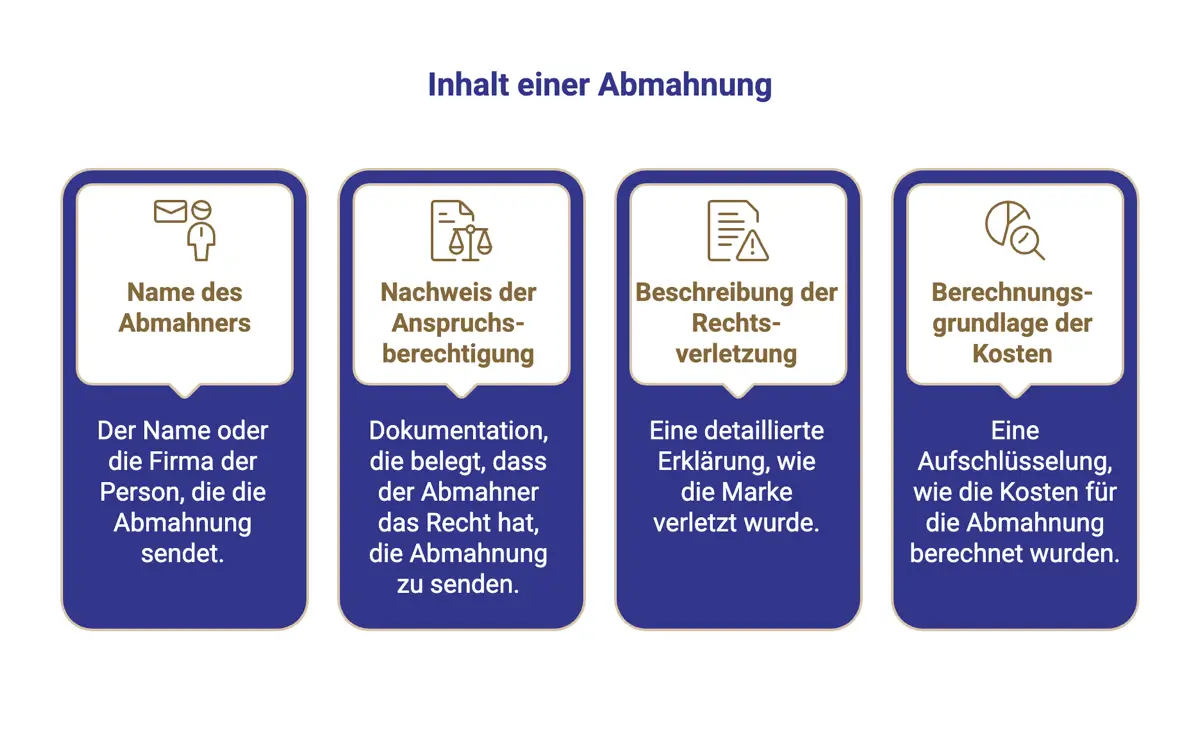

Formale Merkmale einer wirksamen Abmahnung

Eine wirksame Marken-Abmahnung muss bestimmte Inhalte aufweisen, damit der Empfänger klar erkennen kann, was ihm vorgeworfen wird. Das Schreiben sollte enthalten:

- Name/Firma des Abmahners

- Nachweis seiner Anspruchsberechtigung (z. B. als Markeninhaber)

- Beschreibung der Rechtsverletzung (welche Marke, welches Verhalten verletzt welches Recht)

- Berechnungsgrundlage etwaiger Kosten

Rechtsgrundlagen im deutschen Markenrecht

Das deutsche Markenrecht ist im Markengesetz (MarkenG) geregelt. Zentral ist §14 MarkenG, der dem Markeninhaber das ausschließliche Recht gibt, Dritten die Nutzung einer identischen oder ähnlichen Marke für gleichartige Waren/Dienstleistungen ohne Zustimmung zu untersagen.

Ein Abmahnschreiben stützt sich meistens genau auf diese Norm – es behauptet, der Abgemahnte habe gegen §14 MarkenG verstoßen. Zusätzlich können §15 MarkenG (Schutz geschäftlicher Bezeichnungen) oder Wettbewerbsrecht (§§3, 8 UWG) relevant sein.

Voraussetzungen: Wann ist eine Marken-Abmahnung berechtigt?

Nicht jede erhaltene Abmahnung entpuppt sich bei genauer Prüfung als rechtmäßig. Damit ein Abmahnschreiben im Markenrecht berechtigt ist, müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein:

Bestehendes Markenrecht

Der Abmahnende muss tatsächlich ein gültiges Markenrecht besitzen, das durch das beanstandete Verhalten verletzt wird. In der Regel ist dies eine beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA), EUIPO (EU-Marke) oder WIPO (IR-Marke) eingetragene Marke.

Praxis-Tipp: Überprüfen Sie im DPMA-Register, ob die genannte Marke überhaupt registriert ist und dem Abmahner gehört. Ohne eingetragene Marke können in manchen Fällen auch durch tatsächliche Nutzung Kennzeichenrechte bestehen, die dem Inhaber Rechte nach MarkenG verleihen.

Aktive Nutzungsrechte

Die Marke darf nicht „verwaist" sein. Nach §25 MarkenG erlischt Markenschutz, wenn eine Marke 5 Jahre ununterbrochen ab Eintragung nicht benutzt wurde. Eine Abmahnung wäre dann unzulässig.

Beispiel: Die Wortmarke „Black Friday" wurde 2013 eingetragen, aber jahrelang nicht markenmäßig genutzt; Gerichte erklärten sie 2022 schließlich für verfallen. Händler mussten Abmahnungen dieser Marke danach nicht mehr fürchten.

Gewerbliche Nutzung im geschäftlichen Verkehr

Nur Handlungen im geschäftlichen Verkehr können gegen Markenrechte verstoßen. Privatpersonen genießen Immunität: Wer eine fremde Marke rein privat verwendet (z. B. auf einer privaten Flohmarkt-Anzeige), darf nicht abgemahnt werden.

Faustregel: Sobald mit der Nutzung der Marke irgendein wirtschaftlicher Zweck verfolgt wird (Verkauf, Werbung, Kundenakquise), liegt geschäftlicher Verkehr vor und eine Abmahnung ist grundsätzlich möglich.

Markenverletzung im rechtlichen Sinne

Natürlich muss tatsächlich ein Markenverstoß vorliegen. Das heißt, der Abgemahnte benutzt ein Zeichen, das identisch oder verwechselbar ähnlich zu einer geschützten Marke ist, für Waren/Dienstleistungen, die zumindest ähnlich zu denen sind, für die die Marke Schutz genießt (sog. Verwechslungsgefahr).

Bei sehr bekannten Marken greift auch der erweiterte Markenschutz: selbst für unähnliche Produkte kann eine Abmahnung zulässig sein, wenn der Markenruf ausgenutzt oder beeinträchtigt wird (Rufausbeutung, Verwässerung).

Überblick Voraussetzungen für berechtigte Abmahnung

Häufige Gründe für Markenrechts-Abmahnungen

- Werbung mit fremder Marke in Online-Shops - Am klassischsten ist der Fall, dass jemand eine geschützte Marke ohne Erlaubnis nutzt, um für eigene Produkte oder Dienstleistungen zu werben. Beispiel: Ein Online-Shop schreibt in seiner Artikelbeschreibung „Alternative zu Nivea-Creme" – hier wird ein fremder Markenname genutzt, um die eigenen Waren attraktiver zu machen

- Ähnliche Bezeichnungen in gleicher Branche (→ Verwechslungsgefahr) - Auch ohne identischen Namen kann es problematisch sein, wenn ein Firmen- oder Produktname einer geschützten Marke sehr ähnlich ist und im gleichen Marktsegment verwendet wird. Beispiel: Eine junge Brauerei nennt ihr Bier „Bergkönig", während es eine eingetragene Biermarke „Berg König" gibt.

- Plagiate und Produktpiraterie – Verkauf unlizenzierter Markenprodukte. Der Verkauf von gefälschten Markenprodukten löst praktisch automatisch Abmahnungen aus. Vertreibt jemand etwa „Gucci"-Taschen, die nicht vom Markeninhaber stammen, begeht er eine klare Markenrechtsverletzung.

- Parallel- oder Grauimporte echter Waren ohne Vertriebsgenehmigung. Weniger offensichtlich, aber ebenfalls abmahngefährdet ist der Vertrieb echter Markenprodukte ohne Erlaubnis des Herstellers. Beispiel: Ein Händler importiert original Nike-Schuhe aus einem Nicht-EU-Land und verkauft sie in Deutschland ohne Zustimmung von Nike.

- Domain-Grabbing & markenidentische AdWords-Keywords. Wer eine Internet-Domain registriert, die einer fremden Marke entspricht oder zum Verwechseln ähnelt, riskiert eine Abmahnung. Ähnlich problematisch: Das Einbinden fremder Markennamen in unsichtbare Meta-Tags oder als Google-AdWords-Keyword.

- Rufausnutzung / Verwässerung berühmter Marken („Coca-Cola Bar“).

- Verkauf von Testmustern oder „Not for resale“-Ware.

- Referenzen ohne Einwilligung: Ein Unternehmen wirbt mit dem Logo des Kunden als Referenz, ohne Genehmigung oder Einwilligung.

Aufbau und Inhalt einer Marken-Abmahnung

Typischer Aufbau

Eine markenrechtliche Abmahnung folgt meist einem festen Schema:

- Betreff/Einleitung: Oft beginnt das Schreiben mit Betreffzeilen wie „Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung XY" und nennt bereits die betreffende Marke.

- Sachverhaltsschilderung: Der Abmahner beschreibt, inwiefern er glaubt, dass eine Markenverletzung vorliegt. Das beinhaltet konkrete Angaben wie Screenshots, URLs oder Produktbezeichnungen.

- Rechtslage: Danach folgt eine Darstellung aus Sicht des Abmahners, warum dieses Verhalten das Markenrecht verletzt. Hier werden die gesetzlichen Bestimmungen genannt, etwa §14 MarkenG.

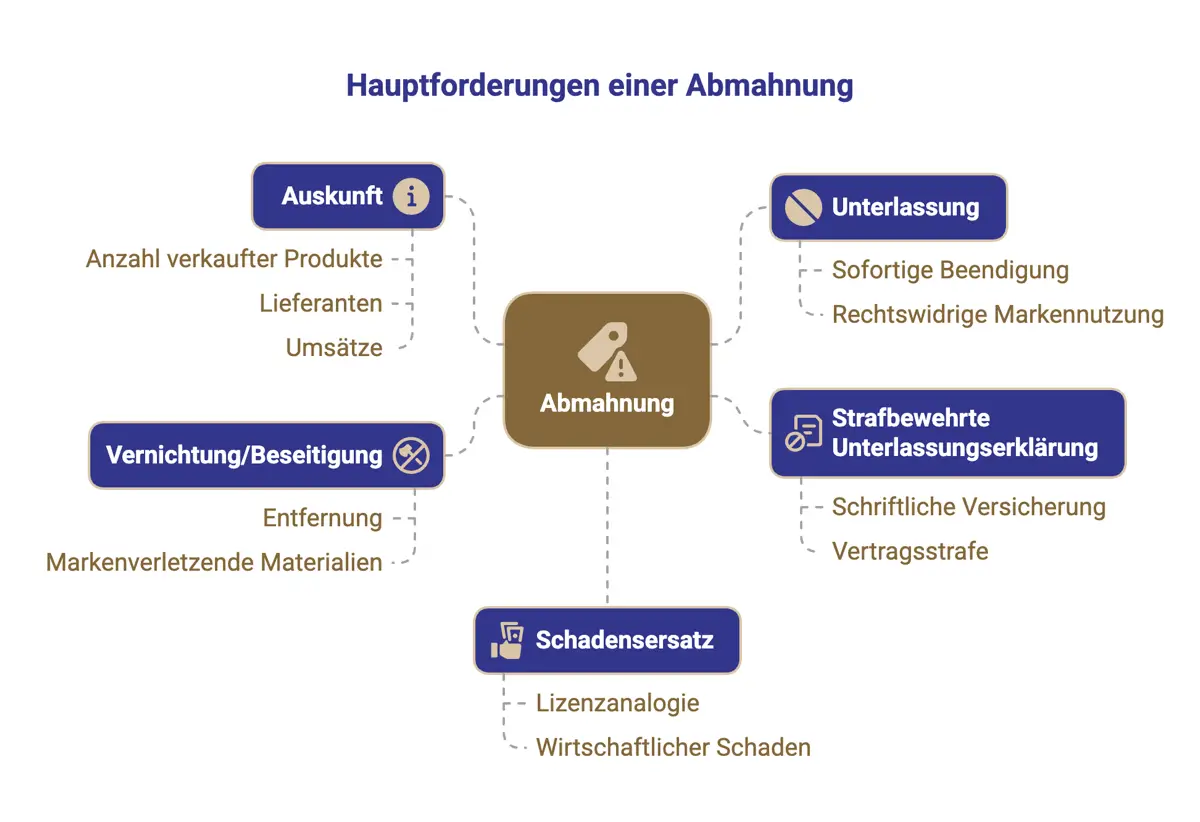

Die fünf Hauptforderungen

In der Regel umfasst eine Abmahnung folgende Forderungen:

- Unterlassung: Die sofortige Beendigung der rechtswidrigen Markennutzung

- Strafbewehrte Unterlassungserklärung: Schriftliche Versicherung, die Verletzung künftig zu unterlassen, Vertragsstrafe bei Nichtbeachtung

- Auskunft: Informationen über Art und Umfang der Verletzung (Anzahl verkaufter Produkte, Lieferanten, Umsätze)

- Vernichtung/Beseitigung: Entfernung bereits vorhandener markenverletzender Materialien

- Schadensersatz: Ersatz des wirtschaftlichen Schadens, meist nach Lizenzanalogie berechnet

Fristsetzung und Kostenübernahme

Ganz wesentlich ist die Angabe einer Frist, bis wann der Abgemahnte die Forderungen erfüllen soll. Oft sehr kurz – üblich sind 7–14 Tage. Zusätzlich wird i.d.R. Ersatz der Abmahnkosten gefordert, berechnet nach dem Streitwert.

Die strafbewehrte Unterlassungserklärung

Was ist eine Unterlassungserklärung?

Herzstück jeder Abmahnung ist die geforderte Unterlassungserklärung. Damit verpflichtet sich der Abgemahnte schriftlich, das beanstandete Markenzeichen künftig nicht mehr zu verwenden – und im Wiederholungsfall eine Vertragsstrafe zu zahlen.

Risiken bei ungeprüfter Unterschrift

Niemals sollten Sie die beigefügte Erklärung ungeprüft unterschreiben. Vorformulierte Unterlassungserklärungen sind oft zu weitreichend : Sie decken manchmal mehr ab, als der konkrete Fall erfordert, oder die Vertragsstrafe ist unverhältnismäßig hoch.

Modifizierte Unterlassungserklärung

Der Abgemahnte hat das Recht, eine abgeänderte (modifizierte) Unterlassungserklärung abzugeben. Wichtig ist, dass diese den Kern erfüllt – nämlich die Wiederholungsgefahr auszuschließen – aber ohne unnötige Nachteile.

Profitipp: Lassen Sie die Erklärung von einem Fachanwalt anpassen. Er formuliert sie so, dass Sie rechtlich auf der sicheren Seite sind, aber Ihr Unternehmen nicht mehr als nötig binden.

Kosten einer Markenrechts-Abmahnung

Abmahnkosten (Anwaltsgebühren)

Bei berechtigten Abmahnungen kann der Markeninhaber verlangen, dass der Verletzer die Kosten der Abmahnung trägt. Diese setzen sich aus den Rechtsanwaltsgebühren des Abmahnenden zusammen, berechnet nach dem Gegenstandswert (Streitwert) des Falls.

Typische Kostenspannen:

- Bei 50.000 € Streitwert: ca. 1.800 bis 3.000 € Abmahnkosten

- Bei höheren Streitwerten entsprechend mehr

Schadensersatz

Zusätzlich zu den reinen Abmahnkosten kann der Markeninhaber Schadensersatz fordern, sofern ihm durch die Verletzung ein finanzieller Schaden entstanden ist. Dieser wird im Markenrecht oft nach der Lizenzanalogie berechnet: Welche Lizenzgebühr hätte vernünftigerweise gezahlt werden müssen?

Eigenes Anwaltskostenrisiko

Wer abgemahnt wird, sollte einen eigenen Anwalt einschalten. Dessen Kosten muss zunächst der Abgemahnte selbst tragen. Allerdings: Stellt sich heraus, dass die Abmahnung unberechtigt war, kann man vom Abmahner Ersatz der eigenen Rechtsverteidigungskosten verlangen.

Gerichtliche Kosten

Falls die Sache vor Gericht geht, kommen erhebliche weitere Kosten hinzu. Bei 50.000 € Streitwert können sich die Gesamtkosten eines Verfahrens auf 5.000 bis 10.000 € summieren – die der Unterlegene tragen muss.

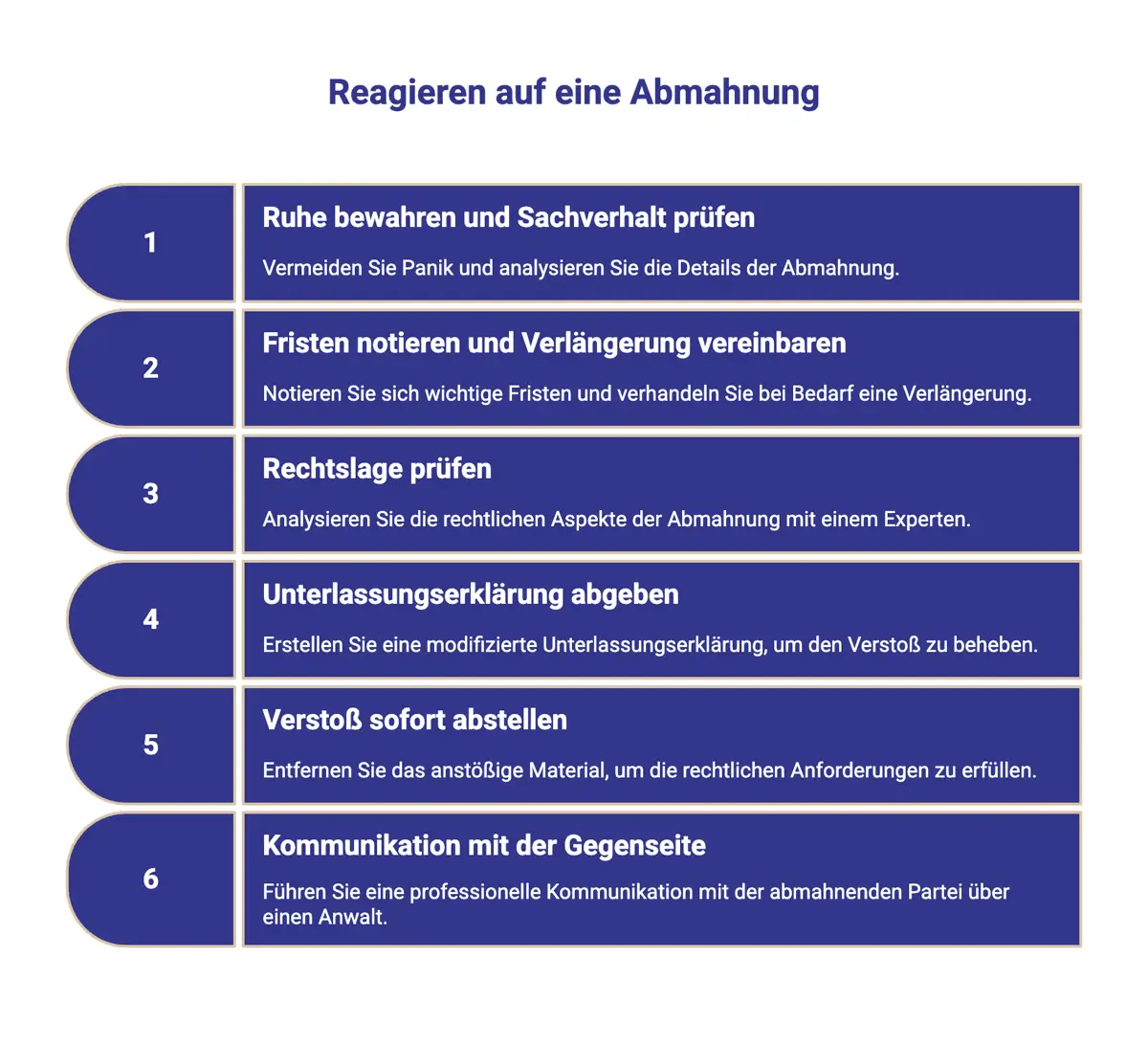

Richtig reagieren: Schritte beim Erhalt einer Abmahnung

1: Ruhe bewahren und Sachverhalt prüfen

Auch wenn es schwerfällt – vermeiden Sie Panikreaktionen. Lesen Sie das Abmahnschreiben sorgfältig durch und notieren Sie: Wer mahnt ab? Welche Marke ist betroffen? Was genau wird vorgeworfen?

2: Fristen notieren und Verlängerung vereinbaren

Die im Schreiben genannte Frist hat oberste Priorität. Notieren Sie sich diese Deadline und planen Sie Ihre Schritte so, dass Sie vor Ablauf reagieren. Bei extrem knappen Fristen können Sie um Verlängerung bitten. Diese wird oft jedoch nicht gewährt werden.

3: Rechtslage prüfen (mit Expertenhilfe)

Analysieren Sie – am besten mit einem Fachanwalt – die Substanz der Abmahnung:

- Existiert die Marke im DPMA-Register? Kann eine sonstige Benutzung vom Inhaber nachgewiesen werden ?

- War die Nutzung wirklich markenmäßig?

- Liegt geschäftlicher Verkehr vor?

- Ist der Abmahner tatsächlich berechtigt? Kann die Rechtekette bei Lizenzen nachgewiesen werden ?

Schritt 4: Unterlassungserklärung – aber richtig

Wenn ein Verstoß vorliegt, sollten Sie eine Unterlassungserklärung abgeben – aber idealerweise eine modifizierte, die nur das Nötige verspricht. Ihr Anwalt kann diese maßgeschneidert formulieren.

Schritt 5: Verstoß sofort abstellen

Entfernen Sie das Logo/den Begriff von Ihrer Website, stoppen Sie den Verkauf betroffener Produkte, tauschen Sie Produktbilder aus. Diese sofortige Beseitigung ist auch Teil der rechtlichen Pflichten.

Schritt 6: Kommunikation mit der Gegenseite

Halten Sie den Kontakt zur abmahnenden Kanzlei sachlich und schriftlich über einen Rechtsanwalt. Vermeiden Sie Schuldeingeständnisse. Mit der Abgabe einer ordnungsgemäßen Unterlassungserklärung ist der Unterlassungsanspruch normalerweise erfüllt.

Unberechtigte Abmahnung – Ihre Verteidigungsmöglichkeiten

Stellt sich heraus, dass keine Markenverletzung vorliegt oder der Abmahner gar nicht Inhaber der Marke ist, sollten Sie die Forderungen schriftlich zurückweisen und Gegenansprüche (Erstattung eigener Anwaltskosten) geltend machen. Das Gesetz gegen Abmahnmissbrauch von 2020 stärkt Ihre Position.

Abwehr statt Unterwerfung

Wenn Sie nach Prüfung überzeugt sind, dass die Abmahnung unbegründet ist, sollten Sie dem Abmahner eine Gegendarstellung zukommen lassen. Darin wird klargestellt, warum Sie die Forderungen zurückweisen.

Schutzschrift einreichen

- Eine Schutzschrift ist ein vorbeugendes Rechtsmittel im Zivilprozess – sie wird vorsorglich beim zuständigen Gericht hinterlegt, wenn jemand befürchtet, dass gegen ihn eine einstweilige Verfügung beantragt werden könnte, ohne dass er vorher angehört wird. Gerichte können bei einstweiligen Verfügungen ohne Anhörung der Gegenseite entscheiden (sog. „ex-parte-Verfahren“).

- Die Schutzschrift sorgt dafür, dass die eigene Sicht der Dinge dem Gericht vorliegt, bevor über eine einstweilige Verfügung entschieden wird.

- Ziel ist es, eine einseitige, möglicherweise ungerechtfertigte Entscheidung zu verhindern – z. B. eine Unterlassungsverfügung mit sofortiger Wirkung.

Beweise sammeln

Unterstützen Sie Ihre Verteidigung mit Beweismaterial: Screenshots, die zeigen, dass Sie den Markennamen gar nicht benutzt haben, oder Nachweise, dass der Abmahner nicht Inhaber der beanspruchten Marke ist.

Missbrauch ansprechen

Haben Sie Anhaltspunkte für Rechtsmissbrauch, sollten Sie das deutlich machen. Verweisen Sie auf §8 Abs. 4 UWG bzw. die neuen Regelungen gegen Abmahnmissbrauch.

Eigene Ansprüche durchsetzen

Wenn sich eine Abmahnung klar als unberechtigt erwiesen hat, sollten Sie Ihre Aufwendungen ersetzt verlangen.

Mögliche Einigung verhandeln - Abgrenzungsvereinbarung

Eine Abgrenzungsvereinbarung (auch: Koexistenzvereinbarung) ist ein Vertrag, in dem zwei Parteien – meist Inhaber ähnlicher Marken – vereinbaren:

- Wie sie ihre Marken jeweils verwenden dürfen, ohne sich gegenseitig zu verletzen,

- In welchen Ländern, Klassen, Branchen oder Vertriebswegen die Marken genutzt werden dürfen,

- Welche Verwendungsformen, Logos, Farben, Schreibweisen zulässig sind,

- Ob Widersprüche, Löschanträge oder Klagen zurückgenommen oder nicht eingereicht werden.

Prävention: Abmahnungen vermeiden

Markenrecherche vor Produktstart

Bevor Sie einen neuen Produktnamen oder Slogan verwenden, sollten Sie stets überprüfen, ob dieser bereits als Marke geschützt ist oder anderweitig im geschäftlichen Verkehr verwendet wird. Nutzen Sie die kostenlosen Datenbanken des DPMA und der EUIPO. Suchen Sie auch online (z.B. im Handelsregister) nach möglicherweise konkurrierenden Firmierungen, denn auch nicht eingetragene Kennzeichen können Inhaber von Kennzeichenrechten sein.

Eigene Marke anmelden

Ziehen Sie in Betracht, Ihre eigene Marke beim DPMA oder EUIPO anzumelden. Dadurch sichern Sie sich nicht nur Schutz, sondern können auch selbst gegen Dritte vorgehen, die Ihren Namen missbrauchen. 2024 wurden in Deutschland 77.221 neue Marken angemeldet – Marken sind ein wichtiges Asset.

Mitarbeiterschulung

Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Mitarbeiter Grundkenntnisse im Markenrecht haben. Ein häufiger Fehler: Mitarbeiter verwenden fremde Logos oder Namen für Produktvergleiche oder Referenzen, ohne an Markenrecht zu denken.

Verträge und Einkauf prüfen

Achten Sie bei Lieferantenverträgen darauf, dass Markenrechte geklärt sind. Wenn Sie Ware beziehen, stellen Sie sicher, wie Sie mit Marken des Lieferanten werben dürfen.

[Checkliste: Präventive Maßnahmen gegen Markenabmahnungen]

Aktuelle Entwicklungen und Praxisbeispiele

Gesetz gegen Abmahnmissbrauch (2020)

Das „Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs" trat am 02.12.2020 in Kraft. Es zielte primär auf Wettbewerbs- und Datenschutz-Abmahnungen ab, hat aber auch allgemeine Auswirkungen: Abmahner müssen jetzt genauere Angaben machen, und bei missbräuchlichen Abmahnungen muss der Abmahner die Anwaltskosten des Abgemahnten erstatten.

Gerichtsentscheidung „Black Friday"

Ein prominenter Fall war der Streit um die Marke „Black Friday". Das Kammergericht Berlin bestätigte 2022, dass „Black Friday" als Marke verfallen ist. Der Fall zeigte, dass Gerichte zunehmend genau hinschauen, wenn einfache generische Begriffe monopolisiert werden.

Zunahme internationaler Markenstreitigkeiten

Durch die Globalisierung des Online-Handels geraten mehr Unternehmen in grenzüberschreitende Markenrechtskonflikte. Inhaber internationaler Marken gehen verstärkt gegen Online-Marktplätze vor, auch über Ländergrenzen hinweg.

Corona-Effekt auf Markenanmeldungen

Während der Corona-Pandemie stiegen die Markenanmeldungen auf Rekordniveau. 2021 wurden knapp 88.000 neue Marken in Deutschland angemeldet. Mehr Marken bedeuten potenziell mehr Kollisionen – und damit Abmahnungen.

Fazit

Markenrechtliche Abmahnungen sind ein zweischneidiges Schwert: Für Markeninhaber unverzichtbar zum Schutz ihrer Rechte, für Abgemahnte bedeuten sie akuten Handlungsdruck und finanzielles Risiko. Entscheidend ist ein informiertes, proaktives Vorgehen.

Wer tatsächlich fremde Markenrechte verletzt hat, sollte die Abmahnung als Chance sehen, den Konflikt ohne Gerichtsverfahren beizulegen. Eine fair angepasste Unterlassungserklärung und zügige Beseitigung des Verstoßes können teurere Klagen vermeiden. Manchmal ist auch eine Abgrenzungsvereinbarung zur Vermeidung einer teuren einstweiligen Verfügung denkbar.

Ist eine Abmahnung unberechtigt, gilt es, selbstbewusst die eigenen Rechte zu verteidigen. Neue Gesetze stärken die Position der Abgemahnten bei Missbrauchsfällen. Langfristig empfiehlt sich eine präventive Strategie: eigene Marke anmelden, Mitarbeiterschulung, regelmäßige Markenrecherche. So sichern Sie Ihr geistiges Eigentum, reduzieren das Risiko künftiger Markenrecht-Abmahnungen und schaffen Vertrauen bei Kunden und Geschäftspartnern.

Die Zahl der Marken in Deutschland wächst stetig, wodurch Markenrecht im geschäftlichen Alltag immer wichtiger wird. Eine professionelle Herangehensweise – sei es durch kluge Prävention oder besonnenes Handeln im Ernstfall – schützt Ihr Unternehmen vor unnötigen Risiken.

💡 Benötigen Sie rechtliche Unterstützung? ODC Legal ist Ihr Partner für alle Fragen rund um Markenrecht und Abmahnungen.

Als spezialisierte Kanzlei für Marken- und Wettbewerbsrecht betreuen wir Unternehmen jeder Größe bei:

- Abmahn-Verteidigung: Professionelle Prüfung und Abwehr unberechtigter Forderungen

- Markenanmeldung: Strategische Sicherung Ihrer Unternehmenszeichen

- Markenüberwachung: Schutz vor Nachahmern und Verletzungen

- Präventionsberatung: Vermeidung kostspieliger Rechtsfehler

Häufig gestellte Fragen zur Marken-Abmahnung

Wann verstößt man gegen Markenrecht?

Sobald ein geschütztes Zeichen im geschäftlichen Verkehr identisch oder verwechslungsfähig für identische / ähnliche Waren genutzt wird, liegt ein Verstoß vor (§ 14 MarkenG).

Welche Strafe droht bei Markenrechtsverletzung?

Neben einer Vertragsstrafe aus der Unterlassungserklärung (oft 2.500 € – 10.000 € je Fall) können Schadensersatz und Gerichtskosten anfallen.

Wer darf eine markenrechtliche Abmahnung aussprechen?

Abmahnbefugt ist grundsätzlich der Inhaber der Marke oder ein von ihm Bevollmächtigter (z. B. Lizenznehmer oder Anwalt). Mitbewerber oder Verbraucherschutzverbände dürfen im Markenrecht nur abmahnen, wenn sie eigene Rechte am Zeichen haben.

Kann ich als Privatperson markenrechtlich abgemahnt werden?

In der Regel nein. Das Markenrecht greift nur im geschäftlichen Verkehr, nicht bei rein privater Verwendung. Eine Abmahnung gegen eine Privatperson wäre unwirksam, solange die Nutzung der Marke keinen kommerziellen Hintergrund hat.

Was kostet eine Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung?

Die Kosten richten sich nach dem Streitwert, der bei Markenverletzungen oft um 50.000 € liegt. Daraus ergeben sich typische Anwaltkosten von 1.500 bis 3.000 €. Bei bekannten Marken können die Kosten deutlich höher sein.

Muss ich die geforderte Unterlassungserklärung unterschreiben?

Sie sind nicht verpflichtet, genau den vorformulierten Text zu unterschreiben. Bei berechtigter Abmahnung sollten Sie jedoch eine Unterlassungserklärung abgeben, aber idealerweise in modifizierter Form, die nur das Nötige verspricht. Lassen Sie sich beraten, an die Formulierung bleiben Sie dauerhaft gebunden.

Vereinbaren Sie jetzt Ihr Erstgespräch

Erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen können und erhalten Sie wertvolle rechtliche Beratung.

.jpg)

.webp)