Die DSGVO-Bußgelder 2025 markieren einen neuen Höhepunkt im europäischen Datenschutzrecht. Seit Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Mai 2018 wurden bis März 2025 europaweit rund 2.245 Verstöße mit Geldstrafen von insgesamt etwa 5,88 Milliarden € sanktioniert.

Die Durchsetzung ist strenger denn je: Im Jahr 2025 erhöhen die Aufsichtsbehörden ihr Tempo und verhängen empfindliche Strafen gegen Unternehmen jeder Größe – vom Weltkonzern bis zum Start-up.

So erhielt TikTok im Mai 2025 eine Strafe von 530 Mio. EUR wegen Datenübermittlung nach China und Verstößen gegen Kinder-Datenschutz. Der Fall markiert einen der höchsten Einzelstrafen 2025 neben dem Vodafone-Bußgeld.

Deutschland verhängte 2025 seine bisher höchste DSGVO-Strafe: 45 Mio. EUR gegen Vodafone (Juni 2025), aufgeteilt in 15 Mio. EUR wegen mangelhafter Auftragsverarbeitung und 30 Mio. EUR für IT-Sicherheitsmängel. Der BfDI hob die kooperative Haltung Vodafones positiv hervor, was strafmildernd wirkte.

Gleichzeitig geraten auch KMU und Selbständige verstärkt ins Visier der Behörden, etwa wegen fehlender Rechtsgrundlagen, mangelhafter IT-Sicherheit oder unzureichender Verträge zur Auftragsverarbeitung. Dieser Beitrag liefert Ihnen einen umfassenden Überblick über neue Strafen und aktuelle Entwicklungen bei DSGVO-Bußgeldern 2025.

In diesem Artikel erfahren Sie, welche Verstöße besonders geahndet werden, welche Trends sich abzeichnen und – vor allem – welche konkreten Maßnahmen Unternehmen ergreifen können, um teure Datenschutz-Bußgelder zu vermeiden.

Key Takeaways

- Rekordhöhe der DSGVO-Strafen: Bis 2025 summieren sich die DSGVO-Bußgelder europaweit auf über 5,6 Mrd. €. Neue Höchststrafen wie 1,2 Mrd. € gegen Meta (2023) und 530 Mio. € gegen TikTok (2025) zeigen, dass Datenschutzverstöße massive finanzielle Folgen haben. Der gesetzliche Sanktionsrahmen bleibt unverändert hoch: bis zu 20 Mio. € oder 4 % des weltweiten Jahresumsatzes eines Unternehmens (je nachdem, was höher ist).

- Schärfere Durchsetzung im Jahr 2025: Europäische Datenschutzbehörden greifen konsequenter durch als je zuvor. Irland führt bei den größten Einzelstrafen (8 der Top-10-Bußgelder seit 2018), während Spanien die meisten Fälle zählt (über 930 Verfahren), wie der Enforcement Tracker Report belegt. Gleichzeitig haben deutsche Behörden 2025 ihre bisher höchste Strafe verhängt (45 Mio. € gegen Vodafone) – ein deutliches Signal, dass alle Länder die Zügel anziehen.

- Alle Unternehmensgrößen betroffen: Nicht nur Tech-Giganten werden bestraft. Auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) erhalten DSGVO-Bußgelder. Die häufigsten Verstöße sind bei Groß und Klein ähnlich: fehlende Rechtsgrundlagen, Missachtung grundlegender Datenschutzprinzipien oder unzureichende technische Schutzmaßnahmen.

- Aktuelle Bußgeld-Trends: Datenpannen und IT-Sicherheit rücken in den Fokus. Viele Strafen 2024/25 betrafen unzureichende technisch-organisatorische Maßnahmen (z. B. unverschlüsselte Kundendaten in der Cloud). Ebenso sind Betroffenenrechte (wie Löschersuchen) und Transparenzpflichten zentrale Problemfelder.

- Vermeidbarkeit durch Compliance: Die meisten Bußgelder wären vermeidbar gewesen. Typische Fehler – fehlende Einwilligungen, schwache Passwörter, fehlende Verträge – lassen sich durch systematisches Datenschutz-Management beheben. Der Grundsatz lautet: präventiv investieren statt später Bußgelder riskieren.

DSGVO-Bußgelder im Überblick: Rechtsrahmen, Höhe und Zuständigkeiten

Bußgeldrahmen nach DSGVO – Wie hoch können Strafen ausfallen?

Laut Art. 83 DSGVO gelten EU-weit zwei Bußgeldstufen:

Schwere Verstöße: Bis zu 20 Millionen Euro oder 4 % des weltweiten Jahresumsatzes (der höhere Wert).

Dies betrifft Verstöße gegen zentrale Datenschutzgrundsätze, Betroffenenrechte oder internationale Datenübermittlungen. Beispiel: Die französische CNIL verhängte 2019 gegen Google 50 Mio. € Bußgeld – eine der ersten großen Strafen nach der DSGVO, wegen intransparenter Einwilligung.

Weniger gravierende Verstöße: Bis zu 10 Mio. € oder 2 % des Umsatzes, z. B. für Verletzungen von Dokumentations- oder Meldepflichten.

Diese Obergrenzen gelten in allen EU-Ländern einheitlich. In der Praxis legen Behörden die genaue Bußgeldhöhe nach den Kriterien des Art. 83 Abs. 2 DSGVO fest. Berücksichtigt werden u. a. Art, Schwere und Dauer des Verstoßes, Vorsatz oder Fahrlässigkeit, Mitwirkung des Unternehmens und frühere Verstöße.

Beispiel: Die 746 Mio. € Strafe gegen Amazon beruhte auf Verstößen gegen Grundprinzipien (unzureichende Einwilligung bei personalisierter Werbung). Sie wurde im März 2025 vom Verwaltungsgericht Luxemburg bestätigt – ein Hinweis, dass selbst Jahre später hohe Strafen Bestand haben können.

Aktuell hat der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) Leitlinien für die Bußgeldbemessung verabschiedet. Danach erfolgt die Berechnung in fünf Schritten (u. a. Bestimmung der betroffenen Datenkategorien, Festlegung eines Ausgangsbetrags basierend auf Unternehmensgröße und Schwere des Verstoßes, sowie Prüfung auf Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit). Diese Harmonisierung soll sicherstellen, dass Bußgelder EU-weit konsistenter und nachvollziehbarer verhängt werden.

Ein bedeutendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom Februar 2025 (C-383/23) klärt,

EuGH-Urteil zur Bußgeldberechnung bei Konzernen (Februar 2025)

Mit dem wegweisenden Urteil vom Februar 2025 (C-383/23 hat der EuGH die Berechnung von DSGVO-Bußgeldern bei Konzernunternehmen präzisiert . Der Gerichtshof stellte klar, dass für die Höchstgrenze einer DSGVO-Geldbuße der weltweite Konzernumsatz maßgeblich ist, nicht nur der Umsatz der verstoßenden Tochtergesellschaft.

Der Begriff „Unternehmen" nach Art. 83 DSGVO entspricht dem kartellrechtlichen Unternehmensbegriff und umfasst die gesamte wirtschaftliche Einheit eines Konzerns. Wichtig: Der EuGH unterscheidet zwischen der Bestimmung des Höchstbetrags (Konzernumsatz) und der konkreten Bußgeldbemessung, bei der die „tatsächliche materielle Leistungsfähigkeit" des Bußgeldadressaten zu berücksichtigen ist.

Diese Entscheidung hat erhebliche Auswirkungen auf internationale Konzerne und könnte auch für andere EU-Digitalgesetze wie den AI Act oder Digital Markets Act relevant werden

Zuständige Aufsichtsbehörden – Wer verhängt DSGVO-Bußgelder?

Die Durchsetzung der DSGVO obliegt den nationalen Datenschutzaufsichtsbehörden jedes EU-/EWR-Landes. In Deutschland sind dies die Datenschutzbehörden der Bundesländer (für private Unternehmen) sowie der Bundesbeauftragte für den Datenschutz (BfDI) für Bundesbehörden. Jede Behörde kann in ihrem Zuständigkeitsbereich Prüfungen durchführen und bei Verstößen Verwarnungen, Auflagen oder Bußgelder aussprechen.

Bei grenzüberschreitenden Verstößen greift das One-Stop-Shop-Prinzip: Die federführende Behörde am Hauptsitz des Unternehmens koordiniert das Verfahren in Abstimmung mit den betroffenen Länderbehörden. Dies erklärt z. B., warum die irische DPC in Dublin so oft federführend ist – viele Tech-Konzerne haben dort ihre EU-Zentrale. In strittigen Fällen vermittelt der Europäische Datenschutzausschuss (EDPB) verbindliche Entscheidungen.

Wichtig: Nicht jeder Verstoß führt automatisch zu einem Bußgeld. Die Aufsichtsbehörden haben Ermessensspielraum. Oft werden zunächst Verwarnungen oder Anordnungen ausgesprochen, vor allem bei weniger gravierenden oder erstmaligen Verstößen.

So betont der deutsche BfDI, dass er Beratung vor Bestrafung setzt. Dennoch können in schweren oder wiederholten Fällen empfindliche Geldstrafen folgen – 2025 zeigen die Behörden tendenziell weniger Zurückhaltung als in den Anfangsjahren der DSGVO.

Neben Bußgeld: Zivilklagen und andere Folgen

Neben behördlichen Geldbußen drohen bei Datenschutzverstößen auch zivilrechtliche Konsequenzen. Gemäß Art. 82 DSGVO haben Betroffene Anspruch auf Schadenersatz, wenn ihnen durch einen Verstoß ein materieller oder immaterieller Schaden entsteht.

BGH-Urteile zu Wettbewerberklagen (März 2025)

Der Bundesgerichtshof hat am 27. März 2025 in drei wegweisenden Urteilen (I ZR 186/17, I ZR 222/19, I ZR 223/19) entschieden, dass Wettbewerber und Verbraucherschutzverbände DSGVO-Verstöße nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) abmahnen können.

Die Entscheidungen schaffen eine neue Risikodimension: Datenschutzverstöße sind nun nicht mehr nur behördlich sanktionierbar, sondern können auch zu kostspieligen Abmahnungen und Unterlassungsklagen durch Mitbewerber führen. Besonders betroffen sind Unternehmen im Online-Handel und bei der Verarbeitung sensibler Daten.

In den letzten Jahren kam es vermehrt zu Klagen auf DSGVO-Schadensersatz, etwa wegen Datenlecks oder unrechtmäßiger Datenverarbeitung.

Unternehmen riskieren somit Doppelschäden: erstens die behördliche Strafe und zweitens Forderungen von Kunden oder Mitarbeitern. Zudem können Reputationsschäden und Vertrauensverluste die Folge sein. Gerade 2025 – da Datenschutz in der Öffentlichkeit hoch sensibilisiert ist – sollten Unternehmen Vorfälle transparent managen, um Imageverlust zu minimieren (z. B. durch proaktive Kommunikation und schnelle Abhilfemaßnahmen).

Gründe für DSGVO-Bußgelder: Häufige Verstöße und „Klassiker"

1. Fehlende Rechtsgrundlage für Verarbeitung personenbezogener Daten

Dies ist laut Analysen der häufigste Bußgeldgrund. Unternehmen verarbeiten personenbezogene Daten ohne gültige Erlaubnis. Typische Fälle:

- Versand von Marketing-E-Mails oder Newslettern ohne Einwilligung der Empfänger (Verstoß gegen Art. 6 DSGVO). Viele Firmen berufen sich fälschlich auf „berechtigtes Interesse", wo tatsächlich Opt-in nötig wäre.

- Nutzung erhobener Daten für neue Zwecke, über die die Nutzer nie informiert wurden (Verstoß gegen Zweckbindungsprinzip).

- Datenweitergabe an Dritte ohne passende Rechtsgrundlage oder Vertrag.

Beispiel: Amazon wurde 2021 (bestätigt 2025) zu 746 Mio. € Strafe verurteilt, weil es für personalisierte Werbung keine ausreichende Einwilligung der Kunden hatte. Tipp: Jede Datenverarbeitung muss auf Art. 6 DSGVO fußen (Einwilligung, Vertrag, gesetzliche Pflicht, berechtigtes Interesse etc.). Fehlt die Grundlage oder ändert sich der Zweck, dürfen die Daten nicht ohne Weiteres weiterverwendet werden.

2. Verstoß gegen grundlegende Datenschutzprinzipien

Art. 5 DSGVO gibt die Grundprinzipien vor (Datenminimierung, Zweckbindung, Speicherbegrenzung, Integrität etc.). Verstöße hiergegen sind häufig und teuer:

- Datenminimierung: Es werden mehr Daten gesammelt als nötig (z. B. umfangreiche Tracking-Daten ohne konkreten Zweck).

- Speicherbegrenzung: Daten werden zu lange aufbewahrt oder nicht gelöscht, obwohl der Zweck entfallen ist.

- Transparenz: Nutzer werden nicht ausreichend über die Datenverarbeitung informiert (z. B. unklare oder fehlende Datenschutzerklärung).

Beispiel: WhatsApp erhielt 2021 ein Bußgeld von 225 Mio. €, weil es Nutzer unzureichend über die Weitergabe ihrer Daten an Facebook informierte. Hier fehlte es an Transparenz in der Datenschutzerklärung.

3. Unzureichende technische und organisatorische Maßnahmen (TOM)

Sicherheitsmängel sind ein weiterer großer Bußgeldtreiber. Oft offenbaren Datenschutzvorfälle, dass Unternehmen die technisch-organisatorischen Maßnahmen nach Art. 32 DSGVO vernachlässigt haben:

- Fehlende oder schwache Verschlüsselung sensibler Daten (z. B. Passwörter im Klartext gespeichert).

- Unzureichendes Zugriffsmanagement (Mitarbeiter oder Dienstleister haben zu breite Rechte, keine Need-to-know-Beschränkung).

- Keine regelmäßigen Updates/Backups, was erfolgreiche Cyberangriffe (z. B. Ransomware) begünstigt.

- Offen zugängliche Datenbanken oder Konfigurationsfehler, die zu Datenlecks führen.

Beispiel: Die britische Aufsicht (ICO) verhängte 2020 gegen British Airways ~22 Mio. £ Strafe wegen unzureichender IT-Sicherheit. Ein Hack hatte 400.000 Kundenkartendaten offengelegt – unter anderem, weil Sicherheitsupdates verschleppt wurden. Lehre: Datenschutzverletzungen durch Datenpannen werden praktisch immer auf mangelhafte Vorsorge zurückgeführt.

4. Verletzung von Betroffenenrechten

Die DSGVO stärkt die Rechte der Bürger (Auskunft, Berichtigung, Löschung, Widerspruch u.a.). Viele Unternehmen tun sich schwer mit der Bearbeitung von Anfragen:

- Ignorierte oder extrem verspätete Auskunftsersuchen können sanktioniert werden. Jeder hat Anspruch auf Auskunft über seine gespeicherten Daten (Art. 15 DSGVO).

- Löschanfragen (Art. 17 „Recht auf Vergessenwerden") müssen zeitnah umgesetzt werden. Versuche, unberechtigt Löschgesuche abzulehnen, fielen bereits negativ auf.

5. Missachtung der Informationspflichten

Unternehmen müssen bei Datenerhebung klar und verständlich informieren (Art. 13/14 DSGVO). Fehlende oder unverständliche Datenschutzerklärungen sind ein Dauerproblem. Wenn Nutzer nicht wissen, was mit ihren Daten geschieht, verstoßen Verantwortliche gegen Transparenzpflichten – selbst wenn die Verarbeitung an sich zulässig wäre.

Bußgeld-Trends 2025: Erkenntnisse aus der Statistik und Aufsichts-Praxis

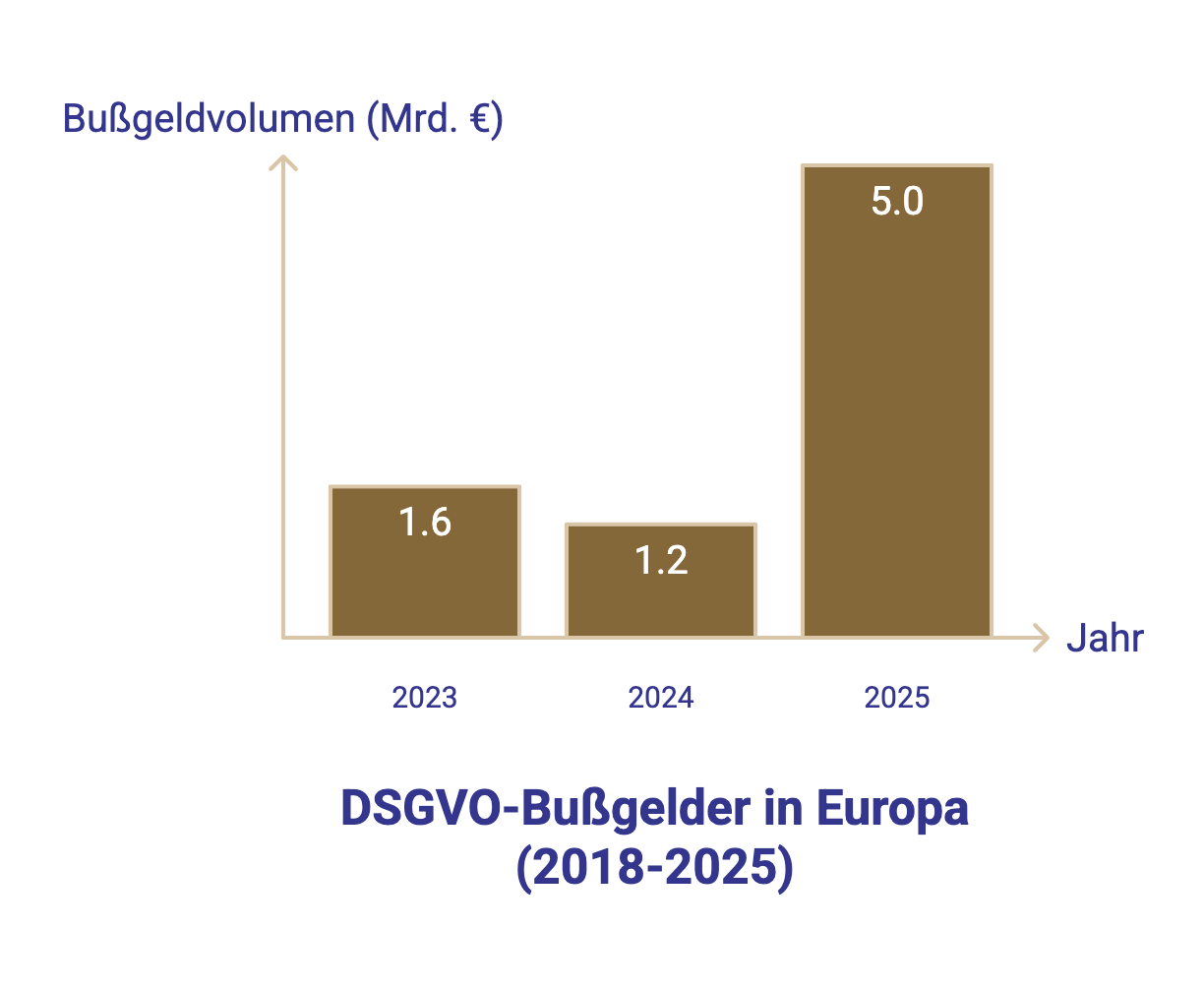

- Bußgeld-Volumen und Entwicklung: 2024 wurden in Europa rund 1,2 Mrd. € an DSGVO-Bußgeldern verhängt – etwas weniger als 2023 (ca. 1,6 Mrd. €), was aber primär am einmaligen 1,2 Mrd. Meta-Fall in 2023 liegt. Insgesamt ist kein Abwärtstrend erkennbar: Schon Anfang 2025 war die Marke von 5 Mrd. € an Gesamtstrafen seit 2018 überschritten. Behörden betonen, dass die DSGVO ein starkes Instrument bleibt und der leichte Rückgang 2024 keine Nachgiebigkeit bedeutet. Im Gegenteil: 2025 setzte sich die konsequente Linie fort, nun mit neuen großen Fällen (TikTok etc.).

- Big Tech weiterhin im Visier: Acht der zehn höchsten Einzelstrafen seit 2018 entfielen auf große Tech-Firmen (Meta/Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, Google). Irland als Zustellungsort führte mit ~3,5 Mrd. € Gesamtsumme seit 2018 das Feld an. Allerdings: Andere Länder holen auf. 2024 sah man vermehrt hohe Strafen auch in anderen Sektoren: z. B. Telekommunikation (Telefónica in Spanien, Vodafone in DE), Finanzwesen (Banken in ES, BE) und Handel (z. B. Modehändler H&M in DE 2020).

- Länderdifferenzen und Debatte um Durchsetzung: Es existieren deutliche Unterschiede in der nationalen Sanktionspraxis. Während z. B. in 1,2 Mio. € an Bußgeldern aufliefen,Deutschland bis 2024 insgesamt nur ~ liegen einzelne Strafen in Frankreich, Irland oder Luxemburg um ein Vielfaches höher. Kritiker (z. B. NGO noyb um Max Schrems) monieren, viele Datenschutzverstöße würden ungenügend verfolgt. Zudem dauern grenzüberschreitende Verfahren oft mehrere Jahre, was die Abschreckungswirkung schmälere. Die Aufsichtsbehörden entgegnen, sie würden priorisieren und setzten auch auf Beratung und informelle Lösungen.

- Cookie-Banner-Compliance 2025: Neue Rechtsprechung und Pflichten: Das Verwaltungsgericht Hannover entschied am 19. März 2025 (Az. 10 A 5385/22), dass Cookie-Banner auf der ersten Ebene eine gleichwertige „Alles ablehnen"-Option anbieten müssen, wenn eine „Alles akzeptieren"-Schaltfläche vorhanden ist. Das Gericht stufte umständlichere Ablehnungsprozesse als unzulässige Beeinflussung der Nutzerentscheidung ein. Zusätzlich stellte das Gericht fest, dass der Google Tag Manager der Einwilligungspflicht nach § 25 TTDSG unterliegt. Webseitenbetreiber müssen daher ihre Cookie-Banner-Implementierungen überprüfen und gegebenenfalls anpassen.

- KI-Verordnung ab August 2024: Parallel zur DSGVO trat am 2. August 2024 die EU-KI-Verordnung (AI Act) mit eigenen Bußgeldregelungen in Kraft. Bei Verstößen gegen Verbote hochriskanter KI-Systeme drohen Strafen bis zu 35 Mio. EUR oder 7% des weltweiten Jahresumsatzes. Die Sanktionspraxis orientiert sich an den DSGVO-Erfahrungen, was eine stringente Durchsetzung erwarten lässt.

Praxis: Wie Unternehmen DSGVO-Bußgelder vermeiden können

Datenschutz-Management und Audit-Kultur etablieren

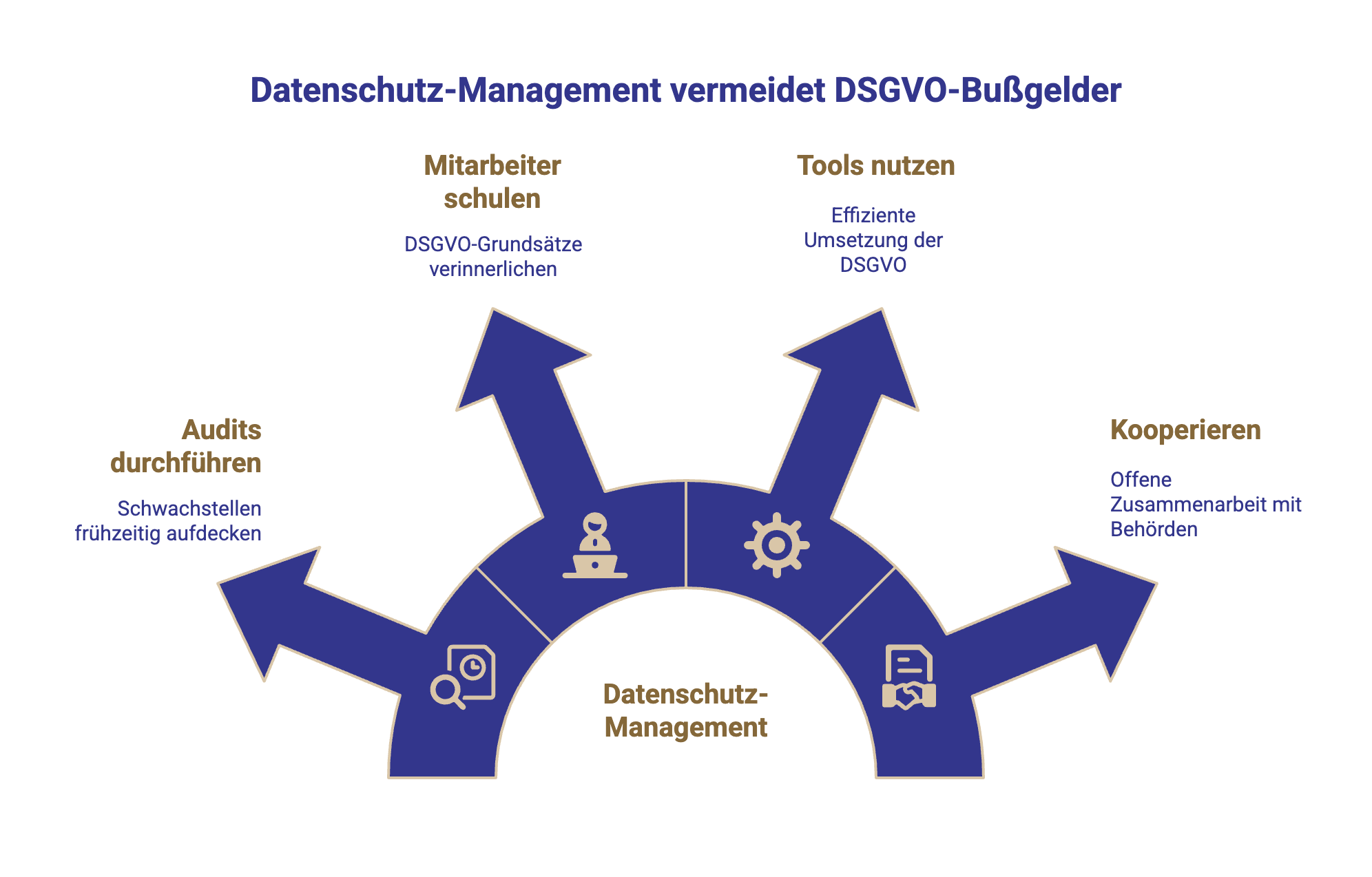

Ein strukturiertes Datenschutz-Management ist die beste Prävention gegen Bußgelder. Unternehmen sollten Datenschutz nicht als einmaliges Projekt, sondern als kontinuierlichen Prozess verstehen. Kernmaßnahmen:

- Ernennung eines Datenschutzbeauftragten (DSB) – intern oder extern –, sofern gesetzlich erforderlich (und freiwillig auch darüber hinaus). Ein kompetenter DSB überwacht die Einhaltung der DSGVO und schult das Team.

- Regelmäßige Datenschutz-Audits durchführen. Dabei werden alle Datenverarbeitungen geprüft: Welche Daten werden erhoben? Sind Rechtsgrundlagen dokumentiert? Werden Aufbewahrungsfristen eingehalten? Ein Audit deckt Schwachstellen in IT-Systemen, Verträgen oder Abläufen auf, bevor die Behörde sie findet.

- Audit-Ergebnisse umsetzen: Audits sollten in konkrete To-Dos münden. Häufig ergeben sich Handlungsempfehlungen wie: Löschkonzept anpassen (z. B. regelmäßiges Löschen veralteter Kundendaten), Zugriffsrechte beschränken, zusätzliche Verschlüsselung einführen oder Mitarbeiter zu Datenschutzthemen schulen.

Mitarbeitende sensibilisieren und schulen

Menschliches Fehlverhalten ist oft Auslöser von Datenschutzvorfällen (Phishingklicks, falsche Datenweitergabe etc.). Daher müssen alle Mitarbeitenden – vom Management bis zur Sachbearbeitung – die DSGVO-Grundsätze verinnerlichen:

- Regelmäßige Schulungen sind Pflicht (Art. 39 Abs. 1 lit. b DSGVO verlangt, dass DSBs die Mitarbeiter schulen). In Trainings sollte praxisnah vermittelt werden, wie mit personenbezogenen Daten umzugehen ist.

- Awareness-Kampagnen: Kurze Reminder-E-Mails, Poster oder Intranet-Quiz können Datenschutz präsent halten.

- Klare Meldewege definieren: Mitarbeiter sollen wissen, wie sie Vorfälle melden. Ein internes Meldesystem (ggf. anonym) fördert, dass Probleme früh gemeldet und behoben werden, bevor sie eskalieren.

Technische Datenschutz-Tools nutzen

Technologie kann dabei helfen, DSGVO-Vorgaben effizient umzusetzen:

- Verschlüsselung & Pseudonymisierung: Stellen Sie sicher, dass sensible Daten (z. B. Kundendatenbank, Backups) durch starke Verschlüsselung geschützt sind.

- Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) Tools: Für risikobehaftete Verarbeitungen ist eine DSFA vorgeschrieben. Spezialisierte Software kann hierbei helfen.

- Consent-Management-Plattformen: Insbesondere Websites und Apps sollten ein sauberes Einwilligungsmanagement haben.

- Automatisierte Rechteverwaltung: Software, die eingehende Auskunfts- oder Löschanfragen erfasst und Fristen trackt, hilft bei der fristgerechten Bearbeitung.

Kooperatives Verhalten gegenüber Behörden

Sollte trotz aller Vorsicht ein Datenschutzvorfall eintreten, gilt: Kooperieren statt blocken. Art. 33 DSGVO verlangt Meldung einer schweren Datenverletzung binnen 72 Stunden an die Behörde. Unternehmen, die aktiv und offen mit der Behörde zusammenarbeiten, kommen oft glimpflicher davon. Im Vodafone-Fall 2025 hob der BfDI ausdrücklich die uneingeschränkte Kooperation Vodafones positiv hervor.

Internationale Entwicklungen/Trends – Datenschutz weltweit 2025

Datenschutz ist längst ein globales Thema. Die DSGVO wirkte als Vorbild für zahlreiche neue Datenschutzgesetze weltweit.

Weltweite Datenschutzgesetze auf dem Vormarsch

Stand 2025 haben über 130 Länder eigene Datenschutzgesetze verabschiedet. Beispiele:

- Brasilien: Führte 2020 die Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) ein, die ähnlich hohe Strafen vorsieht (bis 2 % vom Umsatz, max. 50 Mio. Real ≈ 8 Mio. €).

- China: Erließ 2021 das Personal Information Protection Law (PIPL), das Strafen bis 5 % des Jahresumsatzes ermöglicht.

USA – Bundesstaatliche Regeln und Big-Tech-Strafen

Auf US-Bundesebene gibt es keine DSGVO-äquivalente Regelung, aber einzelne Bundesstaaten wie Kalifornien (mit CCPA/CPRA) setzen strenge Datenschutzstandards. Die Federal Trade Commission (FTC) verhängte 2019 eine Rekordstrafe von 5 Mrd. US$ gegen Facebook (Cambridge-Analytica-Skandal).

Das EU-US Data Privacy Framework trat im Juli 2023 in Kraft und wurde trotz Anfechtungen am 3. September 2025 vom EU-Gericht bestätigt. Es soll transatlantische Datentransfers erleichtern und Fälle wie die 1,2 Mrd. €-Strafe gegen Meta künftig verhindern.

Schweiz und Großbritannien

Schweiz: Hat im September 2023 ein neues Datenschutzgesetz (nDSG) eingeführt, das viele DSGVO-Elemente übernimmt. Anders als die DSGVO richtet sich der Schweizer Bußgeldfokus aber gegen verantwortliche Personen: Es drohen Strafen bis 250.000 CHF für einzelne Verantwortliche bei Verstößen.

UK: Trotz Brexit gilt in Großbritannien weiterhin eine UK-GDPR, weitgehend identisch zur DSGVO. Die britische Datenschutzbehörde (ICO) verhängt auch nach Brexit hohe Bußgelder – z. B. 20 Mio. £ gegen British Airways und 18 Mio. £ gegen Marriott (beide 2020, wegen Datenpannen).

Der „GDPR-Standard" setzt sich weltweit immer mehr durch. Für global agierende Unternehmen bedeutet das: Früh ein einheitliches, hohes Datenschutzniveau zu etablieren, zahlt sich aus.

Fazit: Datenschutz lohnt sich – finanziell und für den Unternehmenserfolg

Die Entwicklungen rund um DSGVO-Bußgelder 2025 sprechen eine deutliche Sprache: Datenschutzverstöße können jedes Unternehmen treffen – vom Kleinbetrieb bis zum Weltkonzern – und die finanziellen Folgen sind teils existenzbedrohend. Gleichzeitig waren viele der prominenten Strafen vermeidbar: Oft waren es einfache Versäumnisse wie fehlende Einwilligungen, schwache Passwörter oder mangelnde Verträge, die letztlich zu den höchsten Bußgeldern führten.

Die gute Nachricht: Mit systematischem Datenschutz-Management und einer gelebten Kultur der Datenschutz-Compliance lassen sich solche Verstöße proaktiv verhindern. Unternehmen sollten die in diesem Beitrag skizzierten Strategien umsetzen – von soliden Rechtsgrundlagen über technische Upgrades bis hin zu regelmäßigen Schulungen und Audits. Der Aufwand dafür ist überschaubar im Vergleich zu den Risiken: Investition statt Sanktion zahlt sich aus.

Zudem wirkt sich ein hoher Datenschutz-Standard positiv aus: Kunden und Geschäftspartner honorieren es mit Vertrauen, wenn ein Unternehmen gewissenhaft mit Daten umgeht. Datenschutz ist damit nicht nur Pflicht, sondern ein Qualitätsmerkmal im Wettbewerb.

Sie benötigen rechtliche Unterstützung bei der DSGVO-Compliance?

Als spezialisierte Kanzlei für Datenschutzrecht unterstützt ODC Legal Unternehmen dabei, Datenschutz-Risiken zu minimieren und Bußgelder zu vermeiden. Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung.

FAQ – Häufige Fragen zu DSGVO-Bußgeldern

Wie hoch können Bußgelder nach der DSGVO sein?

Nach der DSGVO können Geldbußen bis zu 20 Millionen € oder 4 % des weltweiten Jahresumsatzes eines Unternehmens verhängt werden (je nachdem, welcher Betrag höher ist). Diese Obergrenze gilt für schwerwiegende Verstöße, etwa gegen zentrale Datenschutzgrundsätze oder Betroffenenrechte. Für weniger gravierende Verstöße liegt der maximale Rahmen bei 10 Mio. € bzw. 2 % des Umsatzes.

Wer verhängt DSGVO-Bußgelder?

Zuständig für DSGVO-Bußgelder sind die nationalen Datenschutzbehörden der jeweiligen Länder. In Deutschland übernehmen das die Datenschutz-Aufsichtsbehörden der Bundesländer (für Unternehmen) sowie der Bundesdatenschutzbeauftragte (für Bundesbehörden).

Wofür werden DSGVO-Bußgelder am häufigsten verhängt?

Am häufigsten bestrafen Behörden fehlende Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung. Das heißt, Unternehmen nutzen personenbezogene Daten ohne gültige Einwilligung oder berechtigtes Interesse. Ebenfalls sehr verbreitet sind Verstöße gegen grundlegende Datenschutz-Prinzipien (etwa Verletzung der Transparenz- oder Datenminimierungspflicht) und unzureichende technische Schutzmaßnahmen (z. B. mangelhafte IT-Sicherheit).

Können auch kleine Unternehmen DSGVO-Bußgelder bekommen?

Ja, die DSGVO gilt für Unternehmen jeder Größe. Auch kleine Firmen oder Einzelunternehmer können mit Bußgeldern belegt werden. Tatsächlich haben einige Datenschutzbehörden (insbesondere in Spanien) bereits Hunderte kleinere Firmen sanktioniert, teils mit relativ geringen Beträgen von ein paar hundert Euro.

Können Wettbewerber DSGVO-Verstöße abmahnen?

Ja, wie seit dem BGH-Urteil vom 27.03.2025 klargestellt ist, können Mitbewerber und Verbraucherschutzverbände Datenschutzverstöße nach dem UWG abmahnen.

Vereinbaren Sie jetzt Ihr Erstgespräch

Erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen können und erhalten Sie wertvolle rechtliche Beratung.

.jpg)

.webp)