Eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung ist eine formelle Aufforderung, ein rechtswidriges Wettbewerbsverhalten einzustellen, ohne sofort vor Gericht zu ziehen. Dieses Instrument des UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) ermöglicht es Mitbewerbern und befugten Verbänden, Verstöße rasch und kostengünstig abzustellen.

Abmahnungen sind in vielen Branchen gefürchtet: Rund 46 % der Online-Händler sehen Abmahnungen als akute Existenzbedrohung, wie Trusted Shops in ihrer Studie feststellte. Typische Gründe reichen von fehlenden Pflichtangaben im Online-Shop bis zu irreführender Werbung.

Gleichzeitig will der Gesetzgeber Missbrauch eindämmen – seit Dezember 2020 gelten strengere Regeln gegen die „Abmahnindustrie", wie das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs zeigt. In dieser Anleitung beleuchten wir, was als Wettbewerbsverstoß gilt, welche Abmahngründe besonders häufig sind, welche branchenspezifischen Fallstricke lauern und welche Verteidigungsstrategien im Ernstfall erfolgreich sind.

Sie erhalten einen umfassenden, aktuellen Überblick, um unlauteren Wettbewerb wirksam zu begegnen und Abmahnfallen zu vermeiden.

Key Takeaways: Das Wichtigste auf einen Blick

- Abmahnung als Selbstregulierung: Eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung ist ein außergerichtliches Mittel, um unlauteren Wettbewerb schnell zu unterbinden. Mitbewerber oder qualifizierte Verbände fordern den Verletzer zur Unterlassung auf, meist verbunden mit Vertragsstrafe für Wiederholungsfälle.

- Häufige Abmahngründe: Typische UWG-Verstöße sind fehlende gesetzliche Informationen (Impressum, Widerrufsbelehrung), irreführende Werbung (falsche Angaben, unzutreffende Superlative), falsche Preisangaben oder unzulässige AGB-Klauseln. Auch fehlende Warnhinweise oder gefälschte Kundenbewertungen können abgemahnt werden.

- Hohe Kosten & Risiken: Schon die außergerichtliche Abmahnung verursacht Kosten (Anwaltsgebühr oft ab 800 €; Verbandskosten 150–350 €). Ignorieren ist fatal: Nach Fristablauf droht eine einstweilige Verfügung mit Streitwerten bis 50.000 € und Ordnungsgeldern bis 250.000 €. Etwa 40 % der Abgemahnten berichten von mehr als 1.500 € Kosten pro Abmahnung.

- Schnelle, besonnene Reaktion: Betroffene sollten innerhalb der kurzen Frist (oft 5–14 Tage) reagieren. Nicht vorschnell unterschreiben! Statt die beigefügte Unterlassungserklärung ungeprüft zu akzeptieren, ist eine anwaltlich geprüfte modifizierte Unterlassungserklärung ratsam.

- Verteidigungschancen nutzen: Ist die Abmahnung berechtigt, sollten Unternehmen den Verstoß abstellen und eine angepasste Unterlassungserklärung abgeben, um teurere Prozesse zu vermeiden. Bei unberechtigten oder missbräuchlichen Abmahnungen gilt: keine Unterlassungserklärung abgeben und keine Kosten zahlen. Dank UWG-Reform 2020 können Abgemahnte in solchen Fällen ihre Anwaltskosten zurückfordern. Aber vorsicht, es genügt nicht vorschnell eine Missbräuchlichkeit anzunehmen, z.B. weil der Abmahner mehrere Abmahnungen an Mitbewerber ausspricht.

- Neues Gesetz zeigt Wirkung: Durch das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs ist die Zahl missbräuchlicher Serienabmahnungen deutlich gesunken. Nur noch qualifizierte Verbände dürfen abmahnen, und bei Verstößen wie Impressumsfehlern oder DSGVO-Verstößen kleiner Firmen sind Abmahnkosten nicht mehr erstattungsfähig.

Was ist eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung? – Definition & Rechtsgrundlagen

Eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung ist eine formelle Warnung im Geschäftsverkehr, mit der ein Unternehmen einem Konkurrenten oder Marktteilnehmer einen Wettbewerbsverstoß vorhält und ihn auffordert, dieses Verhalten einzustellen. Sie basiert auf dem deutschen Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, das vorsieht, dass bestimmte Stellen Wettbewerbsverstöße selbst verfolgen dürfen, anstatt eine Behörde einzuschalten.

Konkret gewährt § 8 UWG Mitbewerbern und befugten Verbänden einen zivilrechtlichen Unterlassungsanspruch, sobald ein unlauteres Verhalten vorliegt.

Ziel und Funktion

Die Abmahnung dient dazu, teure Gerichtsverfahren zu vermeiden, indem der Verletzer außergerichtlich zur Unterlassung bewegt wird. Tatsächlich versteht die Rechtsprechung Abmahnungen als eine „Wohltat" für den Abgemahnten, weil sie ihm die Kosten eines sofortigen gerichtlichen Vorgehens ersparen.

Unterzeichnet der Abgemahnte die geforderte strafbewehrte Unterlassungserklärung und unterlässt künftig das beanstandete Verhalten, ist der Anspruch erfüllt und der Konflikt gilt als beigelegt. Damit bilden Abmahnungen ein Selbstkontroll-Instrument der Wirtschaft, das staatliche Eingriffe ersetzt und fairen Wettbewerb sichern soll.

Anders als etwa in den USA oder Großbritannien, wo unlautere Geschäftspraktiken meist von Behörden oder Gerichten verfolgt werden, können in Deutschland also private Akteure direkt einschreiten.

Rechtsgrundlagen

Zentral ist § 3 UWG, der unlautere geschäftliche Handlungen verbietet, sowie § 8 UWG, der den Unterlassungsanspruch regelt. Seit der UWG-Novelle 2020 schreibt § 13 UWG zudem konkrete Formvorschriften für Abmahnschreiben vor (u. a. Angaben zur Berechtigung und zum Verstoß), um Transparenz zu schaffen und missbräuchliche Massenabmahnungen einzudämmen.

Insgesamt bewegt sich die wettbewerbsrechtliche Abmahnung im Spannungsfeld zwischen effizienter Privatenforcement und der Gefahr des Missbrauchs – ein Aspekt, auf den wir in Abschnitt 5 (Gesetzesänderungen) näher eingehen werden.

Unlauterer Wettbewerb erkennen: Wettbewerbsverstöße & häufigste Abmahngründe

Welche Geschäftspraktiken führen überhaupt zu wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen? Grundsätzlich liegt ein Wettbewerbsverstoß vor, wenn gegen Bestimmungen des UWG verstoßen wird – also gegen Verhaltensregeln, die fairen Wettbewerb sicherstellen sollen. Dabei verbietet das UWG insbesondere irreführende, aggressive oder sonstig unfaire Maßnahmen, die Mitbewerber oder Verbraucher spürbar beeinträchtigen.

In der Praxis zeigen sich wiederkehrende Abmahngründe:

Fehlende gesetzliche Informationspflichten

Einer der häufigsten Gründe sind Versäumnisse bei Pflichtangaben im Online-Handel. Dazu zählen ein fehlendes oder fehlerhaftes Impressum, eine nicht korrekte Widerrufsbelehrung, oder das Fehlen einer Datenschutzerklärung auf der Website.

Online-Händler müssen z. B. gem. § 5 TMG ein jederzeit leicht auffindbares Impressum mit vollständigen Unternehmensangaben bereitstellen – fehlt dies, liegt ein abmahnfähiger Verstoß vor. Ebenfalls häufig abgemahnt wurden unwirksame AGB-Klauseln (z. B. Regelungen, die Verbraucher unangemessen benachteiligen).

Verstöße gegen die Preisangabenverordnung (PAngV)

Falsche oder fehlende Preisangaben stellen einen klassischen Abmahngrund dar. Beispiele: Wird der Grundpreis (etwa €/Liter bei Flüssigkeiten) nicht angegeben, oder werden Versandkosten nicht klar ausgewiesen, liegt ein Verstoß vor.

Gemäß Preisangabenverordnung müssen Endpreise inklusive Umsatzsteuer und Nebenkosten klar kommuniziert werden. Viele Händler haben hier Schwierigkeiten – in der Studie rangierten Preisfehler mit 15 % auf Platz 3 der häufigsten Abmahngründe.

Auch offline sind Preisangaben relevant: Enthält eine Zeitungsanzeige oder Schaufensterwerbung keine MwSt.-Angabe oder Endpreis, kann ein Mitbewerber abmahnen.

Irreführende Werbung und unlautere Geschäftspraktiken

Jegliche Täuschung von Kunden oder unsachliche Beeinflussung kann abgemahnt werden. Typische Fälle sind irreführende Werbeaussagen – z. B. falsche Superlative („größter Anbieter" ohne Beleg) oder unwahre Herkunftsangaben.

Unzulässig ist auch die Werbung mit nicht vorhandenen Auszeichnungen oder Testurteilen. Ein häufiges Beispiel: Ein neues Unternehmen wirbt mit „25 Jahren Erfahrung", was tatsächlich auf die Firmengruppe zurückgeht – solche unwahren Alleinstellungsbehauptungen wurden bereits erfolgreich abgemahnt.

Ebenfalls problematisch sind vergleichende Werbungen, die den Mitbewerber herabsetzen (§ 6 UWG), oder aggressive Methoden (z. B. unerwünschte Telefonwerbung, § 7 UWG).

Produktkennzeichnung und sonstige Verstöße

Branchenabhängig treten weitere Abmahngründe auf. Beispielsweise werden im Lebensmittel- und Gesundheitsbereich unzulässige Gesundheitsversprechen (Verstöße gegen die Health-Claims-Verordnung) häufig abgemahnt.

Auch fehlende Warnhinweise (etwa Gefahrstoffhinweise bei Chemikalien) können von Mitbewerbern aufgegriffen werden. In den letzten Jahren kamen zudem Fake-Bewertungen in Onlineshops ins Visier – wer gekaufte oder erfundene Bewertungen veröffentlicht, verstößt gegen § 5 UWG und riskiert Abmahnungen.

Schließlich haben DSGVO-Verstöße (z. B. Google-Analytics ohne Einwilligung) zeitweise zu Abmahnwellen geführt. Allerdings hat der Gesetzgeber 2020 entschieden, dass Mitbewerber bei Datenschutzverstößen von Kleinunternehmen keine Abmahnkosten mehr verlangen dürfen. Stand Juni 2024 wurde eine Bundesratsinitiative zum Ausschluss von DSGVO-Abmahnungen aus dem UWG von der Bundesregierung abgelehnt. Die Bundesregierung sieht derzeit keinen Handlungsbedarf für eine entsprechende Gesetzesänderung, da das Risiko missbräuchlicher Abmahnungen durch die Reform 2020 bereits erheblich reduziert wurde.

Branchenspezifische Fallstricke: Abmahnrisiken in verschiedenen Branchen

Wettbewerbsrechtliche Abmahnungen können grundsätzlich alle Branchen betreffen, in denen Unternehmen öffentlich werben oder online aktiv sind. Dennoch zeigen sich branchenspezifisch bestimmte Schwerpunkte und Fallstricke:

E-Commerce & Online-Handel

Online-Shops sind besonders häufig Ziel von Abmahnungen. Der Grund: Im Online-Handel gelten zahlreiche Informationspflichten und verbraucherschützende Vorschriften, die einzuhalten sind. Versäumnisse (fehlende Rechtstexte, falsche Preisangaben, veraltete Widerrufsbelehrung) werden von Konkurrenten oder Verbraucherschutzverbänden schnell entdeckt.

Gerade im E-Commerce hat sich in der Vergangenheit eine „Abmahnindustrie" entwickelt, die systematisch Shops auf kleine Rechtsfehler scannt, wie die VGSD berichtet. So berichtete die DIHK, dass früher wöchentlich mehrfach Beschwerden von Online-Händlern über Serienabmahnungen wegen Kleinigkeiten eingingen.

Typische E-Commerce-Fallen sind z. B.: fehlende Grundpreisangaben im Shop, irreführende „SALE"-Werbung, unzulässige Druckzuschläge im Checkout oder das Verwenden geschützter Begriffe (Marken) in Produktbeschreibungen.

Handwerk, Einzelhandel & lokale Unternehmen

Auch stationäre Betriebe bleiben von UWG-Abmahnungen nicht verschont. Im lokalen Handel sind es oft Preis- und Werbeverstöße: z. B. fehlende „inkl. MwSt."-Angabe in Flyer-Angeboten oder irreführende Lockvogelangebote.

Handwerksbetriebe müssen auf korrekte Berufsbezeichnungen achten – etwa darf sich nur ein Meisterbetrieb entsprechend bewerben, sonst könnte ein Innungs-Kollege abmahnen. Auch vergleichende Werbung („wir sind günstiger als X") im lokalen Umfeld birgt Risiken, wenn sie unsachlich oder unbelegt ist.

Wichtig: Jedes Unternehmen am Markt muss damit rechnen, von Wettbewerbern beobachtet zu werden, und daher auch offline Rechtskonformität sicherstellen (z. B. Impressum auf Geschäftsbriefen, Preisauszeichnung im Laden gem. PAngV).

Werbung, Medien & Influencer-Marketing

In der Werbebranche stehen vor allem versteckte Werbung und Social-Media-Posts im Fokus. Influencer und Blogger wurden in den letzten Jahren vermehrt abgemahnt, wenn sie Beiträge nicht als Werbung kennzeichneten, obwohl eine geschäftliche Kooperation vorlag.

Gemäß UWG gilt unzureichend gekennzeichnete Schleichwerbung als unlauter, und Konkurrenten (oder Wettbewerbsvereine) können sie abmahnen. So mussten etwa einige bekannte Instagram-Influencer 2018/2019 Unterlassungserklärungen abgeben, weil sie Produkte markierten, ohne "Werbung" zu erwähnen – Mitbewerber sahen darin einen Verstoß gegen die Kennzeichnungspflicht.

Auch wird im Influencer-Marketing häufig mit massiven Reduzierungen geworben ( „-40 % Rabatt“, „jetzt nur 49,99 € statt 79,99 €" )obwohl der höhere, vermeintliche Originalpreis nie verlangt wurde. Die Werbung mit sogenannte Streichpreisen ist nach dem UWG nur zulässig, wenn der zuvor höhere Preis tatsächlich für einen angemessenen Zeitraum verlangt wurde.

Agenturen und Werbetreibende sollten die Kennzeichnung von Werbung in allen Medien ernst nehmen. Auch Medienhäuser könnten Konkurrenten abmahnen, wenn z. B. in einem Printmedium getarnte Anzeigen als redaktioneller Inhalt erscheinen.

Haftungsfallen sind auch Gewinnspiele ohne klare Teilnahmebedingungen oder Affiliate-Links ohne Kennzeichnung als Werbung.

Spezialisierte Branchen

Bestimmte Branchen haben eigene rechtliche Tretminen. Beispiele: Im Gesundheitswesen regelt zusätzlich das Heilmittelwerbegesetz (HWG) die Zulässigkeit von Heilversprechen – ein Wettbewerber (z. B. Apotheker) kann einen Arzt oder Heilpraktiker abmahnen, der mit wissenschaftlich nicht gesicherten Heilwirkungen wirbt.

Im Lebensmittelhandel achten Mitbewerber auf die Einhaltung der LMIV (Lebensmittelinformationsverordnung); falsche Zutatenlisten oder das Label „Bio" ohne Zertifizierung können hier Abmahnungen auslösen (teils durch Verbände).

IT und Software-Unternehmen wiederum laufen Gefahr, wegen vergleichender Werbung (z. B. direkter Wettbewerbsvergleich auf der Website) oder unzulässigem Newsletter-Versand (§ 7 UWG) abgemahnt zu werden.

Praxis-Tipp

Unternehmen sollten branchenspezifische Leitfäden und Checklisten nutzen (oft von IHKs oder Berufsverbänden angeboten), um typische Fehler zu vermeiden. So hat z. B. die Handwerkskammer Checklisten zur korrekten Preisangabe oder die IHK Branchenratgeber (für Online-Shops, Influencer-Marketing etc.). Die Wettbewerbszentrale und Verbraucherzentralen veröffentlichen ebenfalls regelmäßig Hinweise zu beobachteten häufigen Verstößen.

Abmahnung erhalten – was tun? Strategien zur Verteidigung

Wenn die gefürchtete Abmahnung ins Haus flattert, ist schnelles und überlegtes Handeln gefragt. Bereits kleine Fehler in der Reaktion können die eigene Position verschlechtern. Im Folgenden die Schritt-für-Schritt-Strategie, empfohlen von Rechtsexperten und IHKs:

Prüfung der Abmahnung (Inhalt & Berechtigung)

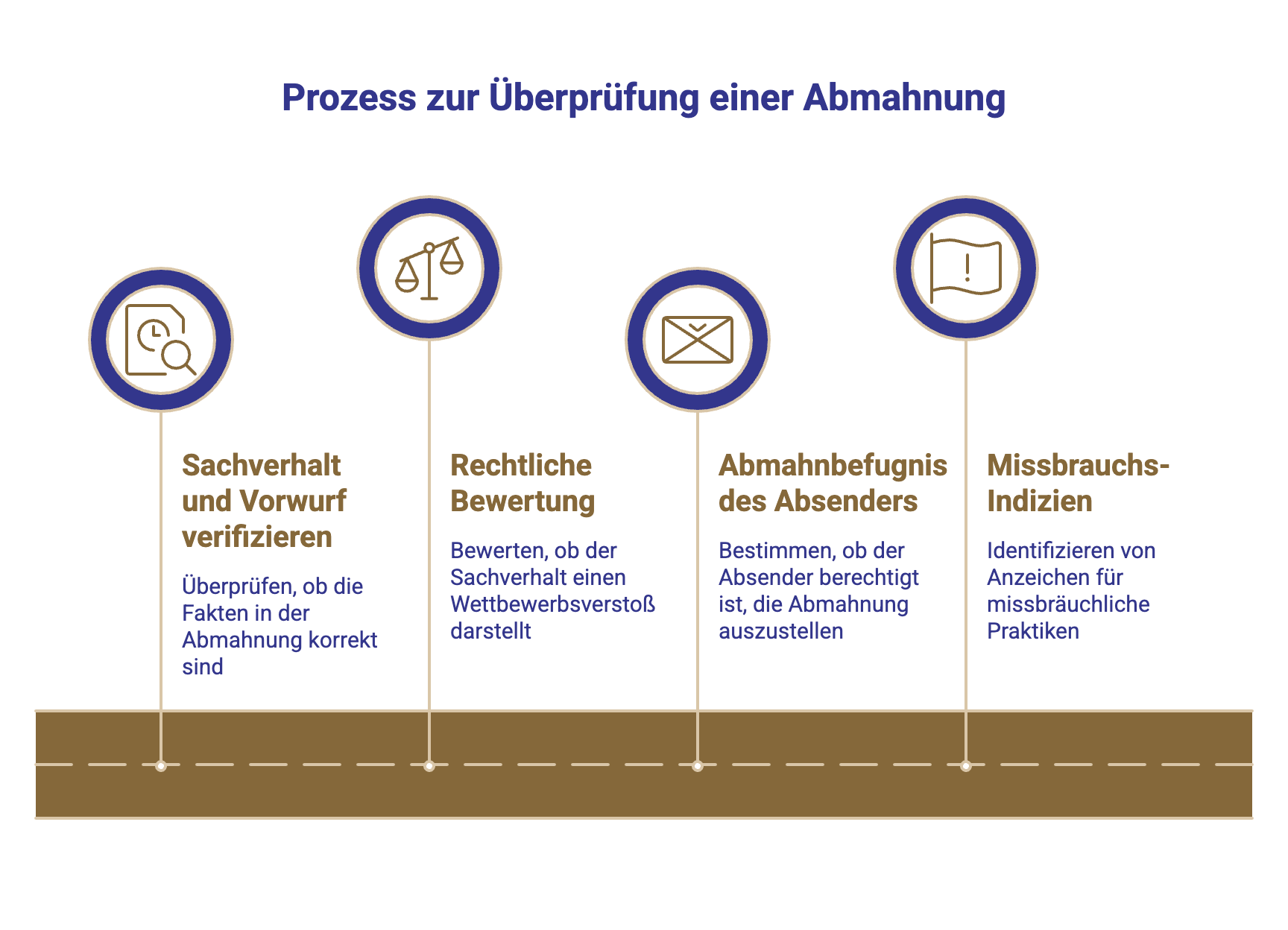

Zunächst sollte sorgfältig geprüft werden, was genau vorgeworfen wird und wer abmahnt. Konkret:

- Sachverhalt und Vorwurf verifizieren: Stimmen die in der Abmahnung geschilderten Tatsachen überhaupt? Prüfen Sie, ob das beanstandete Verhalten tatsächlich von Ihrem Unternehmen ausgegangen ist. Wenn nicht, liegt ein Fehlvorwurf vor. In diesem Fall empfehlen wir, den Abmahner umgehend (schriftlich oder jedenfalls in Texform, also per E-Mail) auf den Irrtum hinzuweisen. Eine Klarstellung des Sachverhalts kann die Abmahnung eventuell erledigen, falls z. B. ein Dritter und nicht Sie für den Verstoß verantwortlich war. Aber vorsicht. Eine bloße Zurückweisung mit dem Verweis auf die Tätigkeit einer Werbeagentur oder ähnlichen Dienstleistern exkulpiert den Abgemahnten nicht.

- Rechtliche Bewertung: Falls der geschilderte Sachverhalt zutrifft, ist zu prüfen, ob er tatsächlich einen Wettbewerbsverstoß darstellt. Nicht alles, was ein Abmahner als unlauter bezeichnet, hält einer rechtlichen Überprüfung stand. Hier hilft ein Abgleich mit UWG-Vorschriften oder einschlägiger Rechtsprechung.

- Abmahnbefugnis des Absenders: Weiterhin muss der Absender legitimiert sein. Nach § 8 Abs. 3 UWG dürfen nur bestimmte Akteure abmahnen:

- Mitbewerber, die im konkreten Wettbewerb zu Ihnen stehen (ähnliches Angebot, tatsächlich aktiv, nicht nur Schein-Gewerbe)

- Wettbewerbsvereine bzw. Verbände, die auf der Liste qualifizierter Wirtschaftsverbände beim Bundesamt für Justiz eingetragen sind

- bestimmte Verbraucherschutzverbände (ebenfalls gelistet)

- sowie die IHKs/HK bei regionalen Wettbewerbsverstößen

Privatpersonen ohne Wettbewerbsbezug dürfen nie UWG-Abmahnungen aussprechen.

Prüfen Sie daher: Handelt es sich beim Abmahner wirklich um einen Wettbewerber (gleiche Branche/Kunden, aktives Geschäft)? Ist ein Verband genannt – steht dieser auf der offiziellen Liste? (Die Liste qualifizierter Wirtschaftsverbände ist öffentlich beim Bundesjustizamt einsehbar.) Wenn Zweifel bestehen, verlangen Sie vom Abmahner einen Nachweis seiner Abmahnbefugnis (z. B. Auszug aus seiner Verbandssatzung oder Mitgliederliste).

- Missbrauchs-Indizien: Achten Sie auf Anzeichen einer rechtsmissbräuchlichen Abmahnung im Sinne von § 8c UWG. Indizien können sein:

- Der Abmahner verschickt offenkundig Serienabmahnungen in sehr großer Zahl zu geringfügigen Verstößen

- Die geforderte Vertragsstrafe ist unverhältnismäßig hoch

- Der angesetzte Gegenstandswert (Streitwert) erscheint künstlich überhöht

- Der Abmahner hat kaum eigene Geschäftstätigkeit, was auf ein reines Abmahngeschäft hindeutet

Solche Punkte sollte man dokumentieren. Öffentliche Quellen (Foren, Blogs) liefern oft Hinweise, ob ein bestimmter Anwalt oder Verband für Massenabmahnungen bekannt ist. Dass ein Abmahner mehr als eine Hand voll Abmahnungen ausspricht, ist jedoch per se noch nicht rechtsmissbräuchlich. Rechtsmissbräuchliche Abmahnungen sind in der Praxis eher als Seltenheit zur betrachten. Lehnen Sie sich nicht zurück im Vertrauen auf die Rechtsmissbräuchlichkeit einer Abmahnung. Besprechen Sie Ihre Einschätzung stets mit einem Fachanwalt.

Reaktionsmöglichkeiten und taktisches Vorgehen

Nach der Prüfung ergeben sich verschiedene Reaktionsstrategien:

- Abgabe einer (modifizierten) Unterlassungserklärung bei berechtigter Abmahnung:Ist der Verstoß offensichtlich gegeben und der Abmahner befugt (kein Missbrauch erkennbar), empfiehlt es sich meist, zeitnah eine Unterlassungserklärung abzugeben. Dadurch wird ein drohendes einstweiliges Verfügungsverfahren vermieden und der Fall ist außergerichtlich erledigt.Wichtig: Sie müssen nicht die mitgesendete Erklärung ungeprüft unterschreiben. Abmahner formulieren diese oft sehr weit, über den konkreten Verstoß hinaus, und setzen hohe Vertragsstrafen an. Sie sind aber nur verpflichtet, das konkrete wettbewerbswidrige Verhalten künftig zu unterlassen.Daher sollte man die Erklärung in enger Abstimmung mit einem Anwalt modifizieren (einschränken). Eine modifizierte Unterlassungserklärung enthält in der Regel:

- das Versprechen, genau den beanstandeten Verstoß nicht zu wiederholen (nicht mehr und nicht weniger)

- eine angemessene Vertragsstrafe (oft „vom Gericht nach billigem Ermessen festzusetzen", anstatt einer festen überhöhten Summe)

- keine Anerkennung der Abmahnkosten, falls diese zweifelhaft sind

- Keine Unterlassungserklärung abgeben bei unberechtigter Abmahnung:

- Erscheint die Abmahnung unbegründet oder unzulässig, sollte grundsätzlich weder eine Unterlassungserklärung abgegeben noch irgendwelche Kosten gezahlt werden. Durch die Abgabe würden Sie ein (nicht existentes) Fehlverhalten anerkennen und sich unnötig verpflichten.

- Stattdessen kann man dem Abmahner schriftlich mitteilen, warum man die Forderung zurückweist – etwa weil kein Wettbewerbsverstoß vorliegt oder ihm die Aktivlegitimation fehlt. Wichtig ist, sachlich zu bleiben und idealerweise anwaltlich argumentieren zu lassen.

- Frist beachten: Selbst wenn Sie die Abmahnung für unberechtigt halten, sollten Sie innerhalb der gesetzten Frist reagieren (z. B. durch Zwischennachricht oder Bitte um Fristverlängerung). Sonst riskiert man dennoch eine einstweilige Verfügung, die man dann zeit- und kostenaufwändig wieder aufheben lassen muss.

- Verhandeln über Umfang und Kosten:

- In vielen Fällen lässt sich mit dem Abmahner eine Einigung erzielen. Gerade wenn der Verstoß tatsächlich bestand, aber z. B. die geforderte Vertragsstrafe überzogen ist oder die Abmahnkosten hoch erscheinen, lohnt ein Telefonat der Anwälte. Häufig sind Abmahner bereit, die Vertragsstrafe zu reduzieren oder Formulierungen enger zu fassen, wenn der Abgemahnte kooperiert – immerhin will man einen Rechtsstreit vermeiden.

- Einschaltung der IHK-Einigungsstelle:

- Bei Streit über die Berechtigung kann die Einigungsstelle für Wettbewerbsstreitigkeiten (bei der IHK) angerufen werden. Dieses Schlichtungsverfahren ist kostengünstiger als ein Gericht und beide Seiten können ihre Sicht darlegen. Während des Verfahrens kann der Abgemahnte eine vorläufige Unterlassungserklärung abgeben, um die Einstweilige Verfügung abzuwenden.

- Allerdings: Die Einigungsstelle setzt das Problem nicht außer Kraft – sie dient dem Vergleich. Wenn der Abmahner sich darauf einlässt, kann man dort oft eine reduzierte Vertragsstrafe oder Kostenteilung aushandeln. Die Möglichkeit zur Schlichtung ist in § 15 UWG vorgesehen und gerade bei zweifelhaften Fällen ein Tipp der IHKs.

Rechte des Abgemahnten: Kosten und Gegenansprüche

Viele Unternehmen fühlen sich bei Abmahnungen machtlos, doch das UWG gibt dem Abgemahnten inzwischen einige Rechte an die Hand:

- Kostenkontrolle:

Bei einer berechtigten UWG-Abmahnung muss der Abgemahnte zwar die erforderlichen Anwaltskosten des Gegners erstatten (§ 13 Abs. 3 UWG). Allerdings sind diese Ausgaben gedeckelt durch den Streitwert und die Rechtsanwaltsgebührenordnung.

In gängigen Wettbewerbsfällen liegen Streitwerte zwischen 10.000 und 50.000 €, was Anwaltsgebühren um 1.000 € und deutlich mehr ausmachen kann. Zu zahlen ist nur eine 1,3 Geschäftsgebühr aus dem Streitwert plus Auslagen. Viele Abmahnschreiben enthalten bereits eine konkrete Kostennote (z. B. 1.133,60 € zzgl. USt bei 20.000 € Streitwert).

Wichtig: Keine höheren Kosten anerkennen, als gesetzlich geschuldet. Fordert der Abmahner z. B. pauschal 2.500 €, sollte man die Berechnung prüfen (ggf. vom eigenen Anwalt). Oft lässt sich der Betrag reduzieren, zumal der Abmahner vor Gericht das Kostenrisiko trägt, wenn der Verstoß nicht eindeutig war.

Ebenfalls entfällt der Kostenersatz seit 2020 komplett bei bestimmten Bagatellverstößen: Impressumsfehler, fehlende DSGVO-Angaben u. Ä. lösen keinen Aufwendungsersatz mehr aus (§ 13 Abs. 4 UWG). In solchen Fällen sollte der Abgemahnte explizit darauf hinweisen und die Kosten zurückweisen.

- Gegenanspruch bei unberechtigter Abmahnung:

Eine der wichtigsten Änderungen des neuen Rechts: Ist die Abmahnung unberechtigt, kann der Abgemahnte erstmals Ersatz seiner Verteidigungskosten verlangen. § 13 Abs. 5 UWG n.F. erlaubt es, vom Abmahner die eigenen Anwaltskosten zurückzufordern, wenn die Abmahnung inhaltlich unberechtigt war oder Formvorschriften verletzte.

- Gerichtliche Klärung suchen:

Wenn keine Einigung möglich ist und man von der eigenen Rechtsposition überzeugt ist, bleibt als letzter Schritt die gerichtliche Klärung. Entweder lässt man den Abmahner die einstweilige Verfügung beantragen und wehrt sich bereits gerichtlich im Wege der Schutzschrift (Kostenrisiko beachten!), oder man erhebt selbst negative Feststellungsklage, um feststellen zu lassen, dass kein Unterlassungsanspruch besteht.

Diese Option sollte aber nur mit anwaltlicher Beratung gewählt werden, da die Prozesse teuer sind und das Risiko tragen, bei Unterliegen die vollständigen Kosten zahlen zu müssen. Zudem ergeht eine einstweilige Verfügung oft ohne weitere Anhörung der Gegenseite und diese ist dann sofort vollstreckbar, auch wenn Rechtsmittel eingelegt werden. Das bedeutet, dass ab Zustellung ein bestimmtes Verhalten unterlassen werden muss und kann mit einem massiven Aufwand verbunden sein (z.B. aus dem Verkehr nehmen von Waren, Umstellung von Marketingstrategien).

Nach der Abmahnung: Compliance und Prävention

Hat man eine Unterlassungserklärung abgegeben, gilt es, sofort alle nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um den Verstoß dauerhaft abzustellen. Alle betroffenen Werbemittel, Webseiten oder Praktiken müssen angepasst werden. Oft sind technische Maßnahmen nötig (z. B. Shop-Software-Update, um fehlende Angaben einzublenden).

Dokumentieren Sie die Umsetzung, um im Zweifel nachweisen zu können, dass Sie Ihrer Verpflichtung nachgekommen sind. Bei einem erneut auftretenden Verstoß – selbst versehentlich – wird die vereinbarte Vertragsstrafe fällig. Hierbei kennt die Rechtsprechung wenig Nachsicht; jedes Zuwiderhandeln löst den Anspruch aus.

Daher ggf. Prozesse einführen (z. B. regelmäßiger Website-Check, Rechtsupdate-Abos), um weitere Fehler zu vermeiden. Sollte dennoch ein anderer Mitbewerber wegen desselben Sachverhalts abmahnen, teilen Sie diesem mit, dass bereits eine Unterlassungserklärung vorliegt, und fügen Sie eine Kopie bei. Damit verhindern Sie Doppeltzahlungen.

Wenn ein Verstoß mehrfach begangen wird, droht der Verstoß gegen Unterlassungserklärungen und damit hohe Vertragsstrafen bzw. hohe Schadensersatzforderungen bei Dauerverstößen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Durch umsichtiges Vorgehen – Prüfen, Reagieren, Modifizieren – lassen sich die Folgen einer Abmahnung deutlich abmildern. Viele Abgemahnte konnten ihre Fälle erfolgreich entschärfen: Laut der Trusted Shops-Studie wehrten sich rund 2/3 der Händler gegen Abmahnungen, davon konnte in 25 % der Fälle die Abmahnung komplett abgewehrt und in weiteren 25 % zumindest die Kosten reduziert werden.

Es lohnt sich also, mit anwaltlicher Beratung zu handeln, anstatt aus Panik vorschnell zu unterschreiben oder gar zu resignieren.

Fazit

Wettbewerbsrechtliche Abmahnungen sind ein zweischneidiges Schwert: Einerseits schützen sie fair spielende Unternehmen vor unlauteren Tricks der Konkurrenz, andererseits wurden sie in der Vergangenheit selbst als Werkzeug missbraucht, um Konkurrenten zu schaden.

Für Unternehmen in Deutschland heißt das, man muss die Spielregeln des UWG genau kennen und im Geschäftsalltag einhalten – sei es im Online-Shop, in der Werbung oder beim Kundenkontakt.

Die gute Nachricht

Wer vorsorgt und korrekt agiert, kann Abmahnrisiken deutlich senken. Und falls doch eine Abmahnung kommt, ist kein Grund zur Panik: Wie gezeigt, bestehen viele Verteidigungsmöglichkeiten, von der modifizierten Unterlassungserklärung bis zum Kostenwiderspruch.

Die jüngsten gesetzlichen Änderungen haben zudem für mehr Fairness und Transparenz gesorgt – Missbrauch wird heute konsequenter angegangen und ehrliche Marktteilnehmer werden entlastet, wie die VGSD berichtet.

Unlauterer Wettbewerb lässt sich also effektiv bekämpfen, ohne in Abmahnwahn zu verfallen. Letztlich bleibt ein faires Miteinander im Wettbewerb im Interesse aller.

Handlungsempfehlungen

Unternehmen sollten den Fokus darauf legen, Rechtsverstöße präventiv zu vermeiden, etwa durch:

- Regelmäßige Rechtsschulungen oder Audits ihrer Websites

- Nutzung von IHK-Checklisten und Branchenratgebern

- Rechtstexte-Updates

- Beobachtung von Abmahnfällen in der Branche

Damit reduziert sich die Wahrscheinlichkeit, jemals selbst eine Abmahnung versenden oder erhalten zu müssen. Ein aktuelles, gut recherchiertes Verständnis der Materie – wie es dieser Leitfaden bietet – ist dabei der erste Schritt zu mehr Rechtssicherheit im Wettbewerb.

Bei Fragen oder Unterstützungsbedarf steht Ihnen ODC Legal mit umfassender Expertise im Wettbewerbsrecht zur Seite. Unsere Kanzlei verbindet rechtliche Präzision mit praktischen Handlungsempfehlungen und unterstützt Sie dabei, unlauteren Wettbewerb wirksam zu begegnen und Ihr Unternehmen rechtssicher aufzustellen.

FAQ: Häufige Fragen zu wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen

Was verstößt gegen das Wettbewerbsrecht?

Ein Verstoß liegt vor, wenn jemand gegen die Regeln des UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) handelt, also den Wettbewerb auf unfaire Weise beeinträchtigt. Typische Beispiele sind: Irreführende Werbung (falsche Versprechen über Produkte/Dienstleistungen); Unzureichende Kennzeichnungen (fehlendes Impressum, keine Widerrufsbelehrung im Online-Shop); Aggressive Geschäftspraktiken (z. B. Belästigung von Verbrauchern durch unerlaubte Telefonwerbung); Herabsetzungen von Mitbewerbern in der Werbung. Grundsätzlich zählen alle Praktiken, die den fairen Wettbewerb verzerren und Mitbewerber oder Verbraucher spürbar schädigen, als UWG-Verstöße.

Was fällt unter Wettbewerbsrecht?

Das Wettbewerbsrecht ist im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) geregelt und schützt Mitbewerber, Verbraucher und die Allgemeinheit vor unlauteren Geschäftspraktiken. Es umfasst alle Regeln für einen fairen und freien Wettbewerb, einschließlich Vorschriften zu Werbung, Preisangaben, Informationspflichten und geschäftlichen Handlungen. Das Wettbewerbsrecht gewährt bei Verstößen Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft, Beseitigung und Schadensersatz. Ziel ist es, dass Unternehmen ihre Vorteile nicht durch unfaire oder sittenwidrige Methoden erlangen.

Wer darf laut UWG eine Abmahnung aussprechen?

Nach § 8 Abs. 3 UWG sind folgende Stellen abmahnbefugt: Mitbewerber, die mit dem Abgemahnten in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis stehen (d.h. vergleichbare Waren/Dienstleistungen anbieten); Bestimmte Verbände wie die Wettbewerbszentrale oder Verbraucherschutzverbände, sofern sie in die Liste qualifizierter Wirtschaftsverbände eingetragen sind; Industrie- und Handelskammern (IHKs) und Handwerkskammern dürfen Wettbewerbsverstöße abmahnen. Nicht abmahnen können hingegen Privatpersonen oder Unternehmen, die nicht im relevanten Wettbewerb zum Abgemahnten stehen.

Was sollte ich tun, wenn ich eine Abmahnung im Wettbewerbsrecht erhalte?

Sie sollten schnell, aber besonnen handeln: Überprüfen Sie zunächst die Vorwürfe: Ist der geschilderte Sachverhalt korrekt und wäre er tatsächlich ein Wettbewerbsverstoß? Und ist der Absender berechtigt, Sie abzumahnen (z. B. ein echter Mitbewerber)? Dann gilt: Nicht ignorieren, sondern innerhalb der kurzen Frist reagieren. Unterschreiben Sie die beigefügte Unterlassungserklärung nicht sofort, sondern lassen Sie sie von einem Anwalt prüfen und ggf. modifizieren. Ein Fachanwalt kann einschätzen, ob die Abmahnung berechtigt ist, und Ihnen raten, wie weit Sie entgegenkommen sollten.

Vereinbaren Sie jetzt Ihr Erstgespräch

Erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen können und erhalten Sie wertvolle rechtliche Beratung.

.jpg)

.webp)